漫画家、福本伸行と聞いて多くの人が真っ先に頭に浮かべるのは、おそらく『カイジ』シリーズだろう。

限定ジャンケンやEカード、地下チンチロなどの独創的ギャンブル、そして命をかけた駆け引き

借金地獄から這い上がる主人公・カイジの物語は、賭博、心理戦、運、そして“人間の弱さ”をテーマに据え、圧倒的なスリルと緊張感で読者を惹きつけてきた。

しかし――その“福本ワールド”の入り口を越えたその先には、もっと深い沼がある。それが今回取り上げる『銀と金』だ。

Contents

銀と金 あらすじ

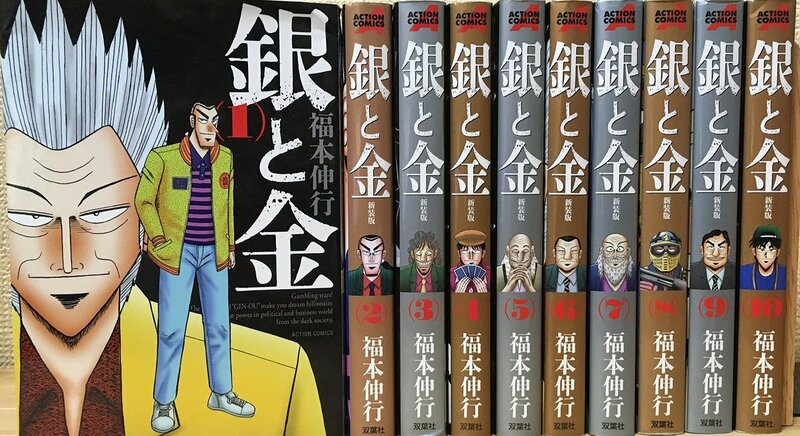

『銀と金』は、1992年から1996年にかけて「アクションピザッツ」で連載された裏社会を題材にした作品。

物語の中心となるのは、裏社会のフィクサー・平井銀二と、彼に拾われた青年・森田鉄雄

「どんなに真面目に働いても金を持たなければ罪人!」

「とどのつまり 人はみな悪…!」

そう断言する銀二のもとで、森田は裏社会の荒波に揉まれていく。

そして、政財界の黒幕や詐欺師、凶悪な殺人者たちと死闘を繰り広げる過程で“本物の悪”にも触れ、いつか銀二を超える金になることを夢見て己の道を歩んでいく。。。

というのが本作のあらすじである。

カイジでは見られない 福本ワールドの真骨頂

カイジシリーズが描くのは、あくまで「弱者の闘い」である。人のよさや怠惰な性格から社会の底辺に追いやられてしまった主人公が、己の頭脳、運、度胸、ひらめきを武器にギャンブルで上を目指す。

そこには読者が共感しやすい苦しみや怒り、諦め、希望が詰まっている。ゆえに感情移入しやすく、読んでいて手に汗握るだけのパワーやカタルシスがある。

だが『銀と金』は違う。

この作品で描かれるのは、最初から裏の社会を生きている者たちの戦いであり、そこにあるのは希望ではなく、知性と狡猾さ、そして己の信念を貫く胆力だ。

銀と金の作中に登場するキャラクターたちは、最初から「善悪の彼岸」にいる。道徳や法など、とうの昔に捨てている。あるのは金、権力、策略、そして――究極の勝負勘。

それを持ち合わせた者たちがぶつかり合い、騙し合い、そして負けたものは破滅する。その様子はもはやギャンブルというより、人間そのものを賭ける知性と本能の決闘といってもいいかもしれない。

『カイジ』では、ギャンブルで勝った先に「苦役からの解放」や「日常生活への復帰」がある。

だが『銀と金』では、勝っても、カイジのような爽快感はあまりない。

むしろ勝利は、より深い闇への片道切符ですらある。生き残った者が“正しい”のではなく、“生き残った”こと自体が価値のすべて。そういう乾いた論理が、この作品の土台にはある。

それは福本伸行という作家が持つ“もうひとつの顔”といえるかもしれない。

庶民の視点としてのカイジ、支配者の視点としての銀と金

福本作品には、大きく分けて二つの路線がある。

ひとつは、庶民・弱者の側から社会を見上げる『カイジ』や『アカギ』の系譜。

そしてもうひとつが、『銀と金』に代表される「支配する側の視点」から描かれる世界観だ。

この後者の世界では、キャラたちの行動原理が前者とは明確に違う。善悪ではなく、損得。感情ではなく、論理。友情ではなく、利害。

一見すると拒絶されそうな世界観だが、それでも読者は銀と金の登場人物らに魅せられてしまう。

なぜなら彼らは、人間という存在がいかに欲望と恐怖に支配された脆い存在かを、誰よりも理解しているからだ。

例えば本作主人公の一人、銀二はまさにそうした人物である。彼は普段感情をほとんど見せず、心の底からの喜怒哀楽は表に出さない。

だがその内側には、人間のすべてを冷徹に見抜き、操るための知恵と胆力がある。

( )

人の心理を読み、動かし、利用する。そしてまた、新たな獲物を見つける。そうした銀二のやり口は、時に冷酷でありながらも、どこか美学すら感じさせる。

福本伸行は、そうした“知略の支配者”を描くことにも並々ならぬ筆力を発揮するが、『銀と金』はまさにその極地といえる。

もしカイジで初めて福本漫画に触れて衝撃を受けた人なら、『銀と金』の毛色に違いは驚くこと請け合いだ。

そこにはカイジに感情移入したり応援していたような気持ちは湧かない。

代わりに、「このまま突き進むと一体どうなってしまうのか?」「人はどこまで冷静に非情でいられるのか?」という、ある種の狂気に近い好奇心が刺激される。

“人間の裏”を描ききることに妥協しない、その圧倒的な筆力と構成力こそが福本作品の真骨頂なのかもしれない。

『カイジ』を知っているということは、福本ワールドの入り口に立ったに過ぎない。

本当の福本伸行は、『銀と金』の中にいる。そこにあるのは、読者の“倫理観”すら試すような、究極の人間模様だ。

その真骨頂を体験したとき、読者は初めて知ることになる。――「福本伸行という漫画家はこんなにも“深くて怖い”世界を描けるのか」と。

法律や道徳を超えた“本物の悪”がここにある

『銀と金』が他のどの作品とも一線を画している最大の理由、それは作中に登場する“悪”が、ただの凡庸な悪役ではないという点に尽きる。

ここで描かれる“悪”は、法律や道徳の範囲を越えて存在し、それどころか社会の仕組みそのものを裏で操るような存在だ。

たとえば、表向きは善良な姿をしている政治家や官僚、財界の大物たち。彼らは本来、秩序を守る側の人間であるはずだ。

しかし『銀と金』では、そういった人物たちが裏では賄賂、脅迫、偽証、殺人、ありとあらゆる手段を用いて、自分たちの利益を確保し続ける姿が描かれる。

それは決して、悪人が“悪いことをしている”という単純な図式ではない。

むしろその悪は、社会に深く根を下ろし、誰にも止められない“構造”としての悪なのだ。どこかの誰かがその場の思いつきで悪事を働いているのではない。

作中に登場する悪役たちにとっては、そうしなければ生き残れない、あるいは勝てないという現実の中で、“悪であること”がむしろ当然の選択肢となっている。この冷徹なロジックが、読者にじわじわと迫ってくる。

本作に登場する裏社会の住人たちは、いずれも“悪を演じている”のではなく、悪そのものを生きている。そこには躊躇も後悔もなく、ただ“勝つか負けるか”、“食うか食われるか”という、獣のような本能に基づいた行動原理がある。

悪について、読者は問われる

読んでいて背筋がゾクゾクするのは、この“悪”がただのフィクションではなく、どこかで現実と地続きになっているようにも感じるからだ。

本作で恐ろしいのは、そうした“本物の悪”に触れ続けていく中で、本作の主人公の片割れ、森田鉄雄までもが、次第にその感覚に染まり始めていくことだ。

最初はただの素人だった森田が、回を重ねるごとに、誰かを騙すことやハメることに葛藤や迷いを感じる描写が減っていく。その変化が読者に突きつける問いは、実に重い。

――「もし自分が森田と同じ状況に置かれたら、果たしてどう振る舞うのか?」

善人でいられるだろうか?誰かを蹴落とさずに生き残れるか?自分だけが正しくいられると思えるか?

そう、作中で描かれる“悪”は、物語の内側だけにあるのではない。読者のすぐ隣にもある。もしかしたら、自分の中にもあるかもしれない。

『銀と金』が描く“悪”は、目を背けたくなるほどリアルで、決して他人事では済まされないほど身近で、そしてどこまでも冷たく、理性的だ。

銀と金はシンプルな勧善懲悪話でないのは勿論のこと、“悪”とは何かを問う哲学的な話でもない。

“悪とどう付き合うか”、“悪とどう折り合いをつけるか”を読者に突きつける物語といっていいかもしれない

福本作品史上、最も稼いでいる男・平井銀二

福本作品には数々のカリスマキャラクターが登場するが、“最も完成された大人”としてのキャラクターを挙げるなら平井銀二は外せない。

彼は暴力ではなく言葉で人を操り、情ではなく論理で物事を動かし、善悪ではなく“戦略”で勝ちを得る。

その姿は、正義のヒーローとはまったく違う。だが、ある種の理想像として読者に突き刺さる。

彼のセリフは一つひとつが示唆に富んでおり、それまでの人生が並々なぬものだったことを感じさせる。

( )

――こんなセリフにゾクッとしたら、もう『銀と金』からは逃げられない。

福本伸行作品には、数多くの“知略”を武器にしたキャラクターが登場する。『カイジ』の利根川、『アカギ』の赤木しげる、『零』の宇海零…いずれも計算高く、知性に長けたキャラとして強烈な印象を残してきた。

だが、その中でも――いや、おそらく福本作品全体を通して最も「頭がいい」と言えるのが、『銀と金』の平井銀二である。

その証拠に、銀二は他の福本作品のキャラクターと比べても稼ぐ額が桁違いだ。

( )

銀二は裏社会の住人ではあるものの、暴力で相手を屈服させるような輩ではない。人の“心の弱さ”を完読み切り、わずかな隙を突いて相手を崩壊させる。

その「頭の良さ」は、単に知識や経験が豊富だとか、IQが高いという意味ではない。

“人間”を知り尽くし、“状況”を読み切り、的確に“勝利”を奪い取る――それこそが、銀二の知性の本質であり、キャラクターとしての魅力に繋がっている。

他のどのキャラとも違う“支配者としての知性”

たとえばカイジシリーズに出てくる利根川や兵藤会長といったキャラは、大前提として“権力”を持っているからこそ強く見える存在だ。彼らはルールを作る側であり、そのルールの中で振る舞うからこそ強い。

だが平井銀二は違う。彼はルールそのものを利用し、時に壊し、時に捏造する。しかもそれを“目立たず”自然に“反感を買わずにやってのける。

ルールの裏側に潜り込み、対立する者の思考の奥底にまで入り込み、「次に何を考え、どう動くか」を先読みした上で、すでに罠を張り終えている。

だから、彼と対峙した者たちは“気づいた時にはすでに詰んでいる”。

この“支配的知性”こそが、銀二最大の武器なのだ。

勝負は「始まる前」にすでに決まっている

また、銀二は自らが積極的に動くことは少ない。その手は汚さず、代わりに“人を動かす”ことで目的を達成する。

「人間は何に怯え、何に欲を見せるのか」を熟知しており、その心理を逆手に取って、ほんの一言、あるいは沈黙一つで相手の判断を誘導する。

まるでチェスの駒を動かすように、人間を配置し、操作し、最終的に自分が利益を得る絵を描いてしまう。まさにフィクサーと呼ぶに相応しい振る舞いである。

たとえばあるエピソードでは、銀二は多額の資金を一瞬で右から左へと動かしながら、同時に複数の権力者たちを手玉に取る。

表の動きと裏の動きが完全にシンクロしており、表面的には混乱が起きているように見えても、すべては銀二の計算の上で整然と進んでいる。

この“数手先を読み切る頭脳”は、福本作品の中でも群を抜いている。

非情になれる“理性”の強さ

もうひとつ、銀二の「頭の良さ」の核心にあるのは、“一時の感情に流されない判断力”である。

多くの知略キャラは、どこかで“情”にほころびを見せる。カイジは迷い、赤木でさえ人間臭い場面を見せることもある。

だが銀二には、それがない。彼は決断することに迷わない。他人を喰うことに呵責を抱かない。

なぜなら、それこそが勝ち筋であり、裏社会で生き残る道だからだ。

たとえ相手が殺人鬼でも、必要であれば躊躇なく即座に立ち向かい制圧する。

だがそれら冷静さは決して“悪”ではなく、むしろ徹底的な合理主義から生まれた選択だ。

情を挟むことで勝率が下がるなら、それは“愚行”であるという割り切り。これこそが、彼の知性の最大の冷たさであり、そして最大の強さでもある。

「人間社会そのもの」をシミュレートできる男

銀二が本当に異常なのは、彼の視点が「一人の人間」ではなく、まるで“神の視座”のような全体性を持っていることだ。

彼は常に、大局から物事を見ている。

目の前の交渉相手だけでなく、その裏にいるスポンサー、世論、メディア、法律、経済――あらゆるレイヤーを想定し、それぞれの“利害”と“欲望”を瞬時にマッピングする。

その上で、自分にとって最も有利な“絵”を描く。

政治家はどう動くか、マスコミはどう報じるか、世論はどう反応するか――まるで一国の動きをコントロールする戦略参謀のように、銀二は情報と金と人間を巧みに操り、勝利のルートを描いてみせる。

ここに至っては、もはや“頭がいい”という表現では収まりきらない。

彼は、“この社会という巨大なゲームをすでにクリアした者”であり、他の人間たちが「どう勝とうか」と必死でもがく中、銀二だけはすでにルールブックそのものを書き換えている存在なのだ。

平井銀二という男は、福本作品の中で異質であり、究極であり、冷静であり、残酷であり、そして――比類なき知性の化身である。

彼の“頭の良さ”は、どこか憧れを感じさせながらも、説得力を伴って読者の心に迫ってくる。

「ここまで計算できる人間が、本当にこの世にいたらどうする?」

そんな問いすら頭をよぎるほどに、彼の存在は圧倒的だ。

カイジのように「運と閃き」で勝つ男ではない。アカギのように「狂気と天才性」で突き抜ける男でもない。銀二はただ、冷徹なまでに“合理”を積み重ね、勝利を奪い取る男だ。

その姿に読者は震え、そして、見惚れる。これこそが、福本伸行が創り出した“最も頭がいい男”、平井銀二である。

森田鉄雄という“器”――読者自身の鏡になる存在

本作を語る上で、平井銀二と並んでもう一人、絶対に欠かせない男がいる。

物語のもう一人の主人公、青年・森田鉄雄である。

( )

彼は最初、何も持たない素寒貧の素人でしかない。一見すれば平凡で、取り立てて突出した能力もない。ギャンブルの天才でもなければ、策謀家でもない。財もなければ、特別な人脈もない。

だが、そんな彼が物語の核に据えられているのには、明確な理由がある。

それは彼が、“我々読者の目線”を体現する存在である、という点に尽きる。もっと言えば、彼は“何者にもなれる器”であり、読者自身が最も感情移入できるキャラクターである。

森田は銀二と出会い、あらゆる修羅場をくぐり抜ける中で、少しずつ“悪”に染まっていく。

カイジが“ギリギリで勝利を掴み続ける男”だとしたら、森田は“悪の淵に足を踏み入れながら、それでも自分を見失わず進み続ける男”だ。

森田は銀二の隣に立てる、唯一の凡人

森田は、物語の冒頭では本当にただの“青年”にすぎない。職歴も学歴も無い、うだつの上がらない男。だが、そんな彼に目をつけたのが、知略の王・平井銀二だった。

なぜ銀二は、無数にいる“凡人”の中から、森田を選んだのか?それは、彼が「便利な駒として使えるから」でも「自分の右腕になれる可能性を秘めているから」でもない。

”器”になれる可能性を森田の中に見出したからだ。

ここでいう”器”が何を指すのか、実は作中でハッキリとは名言されていない。

ネタバレを避けるためにボカすが、「人間的な懐の大きさ」や「己を律して悪に染まりきらない心」など、森田のその後を見れば”器”が何を指すかは何となく想像できるだろう。

森田は、自分の弱さを知っている。

己の限界と、社会の冷たさ、現実の不条理と向き合った上で、それでもなお「変わりたい」「上に行きたい」と渇望する強さを持っていた。

これは多くの福本作品に共通するテーマだが、とくに『銀と金』においては、この“変化の意志”こそが最も尊い。

だからこそ、銀二は彼を選んだのではないか・・・と思わされる。

そして、読者もまた、その成長の過程を追いながら、自分自身の姿を森田に投影していく。

鏡のような存在――映し出されるのは読者の「選択」

物語の中で森田は、数々の局面に直面する。そこで彼が試されるのは、単に“頭の良さ”や“腕っぷし”ではない。

その都度、どんな価値観で選択を下すか、どんな自分で在り続けるか――それが問われるのだ。

彼は時に恐れ、迷い、怒り、感動し、騙され、裏切られ、それでも進もうとする。その姿は決して完璧ではない。むしろ、人間臭く、不器用で、時に情けない。

だが、それがいい。

なぜならその姿にこそ、“人間としてのリアル”が宿るからだ。

彼は「勝者の論理」に染まりきらない。

銀二に学び、銀二に惹かれながらも、どこかで「自分は彼とは違う」と自覚している。

つまり彼は、「非情になりきれない」存在であり、「理屈よりも感情を優先してしまう」瞬間を持つ。

この不完全さが、彼をただの“脇役”や“引き立て役”ではなく、人間として深く、読者の中に入り込んでくるキャラクターにしているのだ。

読者は彼の目を通して世界を見る。

「自分なら、ここでどうするか?」「この選択を自分ならできるか?」――

そういった内面的な問いが自然と湧き上がってくるのは、彼がただのキャラではなく、“鏡”だからである。

何者でもなかった森田が、何者かになっていく物語

森田の旅路は、“何者でもない者”が、“何者かになる”までの軌跡である。

そしてその“何者か”は、銀二のような絶対的支配者ではない。むしろ、「人間であることを諦めない者」としての成長である。

この点が、『銀と金』という作品の中で実に異質であり、そして美しい。

圧倒的な知略の応酬、金と権力が渦巻く世界の中で、森田だけが「人としてどうあるべきか」を問い続ける。

それは周囲からすれば時に愚かに見え、効率が悪く、敗北にも繋がりかねないように映る。

だが――森田のこの“愚直さ”こそが、作品全体に命を吹き込んでいる。

もし森田がいなければ、『銀と金』はアウトレイジのような登場人物、全員悪人の“悪の知略バトル”になっていたかもしれない。

だが、彼がいることでこの作品は、“人間とは何か”を描く物語に昇華された。

彼は器だ。銀二という圧倒的カリスマの期待を受け止める器であり、読者の感情を投影する器でもある。

だからこそ、『銀と金』を読み進めるうちに、多くの読者は気づくはずだ。

この物語は、平井銀二という異才の男を眺める物語であると同時に、森田鉄雄という“可能性”に期待する物語でもあるのだと。

銀と金は「未完の傑作」――だからこそ語り継がれる

実は『銀と金』は未完のまま連載が終了している。通常、物語において“完結していない”ということは、大きなマイナス評価になりかねない。

伏線は回収されず、キャラの運命に決着はつかず、読者は“置いてけぼり”をくらう。

なのに――なぜ『銀と金』は、今もなお“傑作”と語られ続けているのか?

むしろ「未完であること」こそが、この作品の最大の魅力のひとつになっているのは、いったいなぜなのか?

その理由を解く鍵は、「余白」にある。

未完ゆえの“余白”が、読者の想像力を掻き立てる

物語の途中で終わるということは、それはつまり、見方によっては「その後の展開は読者に解釈を委ねる」とも捉えることができる。

銀二の狙いは?森田のこれからは?その後の展開は――?

これらの問いに、公式の「答え」は存在しない。しかし――“答えがない”からこそ、“問い”は生き続ける。

すべてが明かされていたら、その物語は“完結”する。完結した物語は、「読了」される。「終わった」と思われ、記憶の中でひとつのフォルダに閉じられる。

だが『銀と金』は、閉じられない。いつまでも、“その先”を想像させられる。

「もし銀二があの後に動いたとしたら、何を仕掛けていたのか?」「森田は、あの世界の中でどこまで変われたのか?」

読者はふとした瞬間に思い出し、語り、また考える。

ネガティブな印象で語られがちな未完という言葉だが、見方を変えれば“読者が物語の続きを、心の中で書き続けてしまう”――それこそが、未完の強さなのだ。

『銀と金』は、TVアニメ化もされていなければ、劇場版もない。メディア展開も控えめで、グッズやフィギュアが乱立するわけでもない。

なのに、連載終了から何年経っても、「あれは凄かったよな」と語り継がれる。それは、この作品がただ“娯楽”ではなく、“体験”として読者に刻まれているからだ。

読者それぞれの中に“続きを想像する物語”がある。

ある人は、森田が銀二の跡を継ぐ未来を思い描き、ある人は、銀二がもう一度裏社会で暗躍する姿を夢見る。

その“想像の続き”は、他の誰かにとっても興味深く、“語り合う価値”がある。

だからこそ、この作品は終わっていないのに、むしろ“終わらないからこそ”、人々の口の中で語り継がれ続けるのだ。

完結していないのに、完成されているという矛盾

銀と金は未完である。

だが不思議なことに、『銀と金』を読み終えた多くの読者は、「この作品は完成されている」と感じる。

なぜか?

それは、作品が描く“テーマ”や“本質”が、途中までであっても、すでに明確に提示されているからだ。

この物語は「金と人間」の関係を描き、「支配と服従」、「勝者と敗者」、「悪と善」、「理性と情」といった構図を徹底的に掘り下げている。

読者が本作から受け取る“問い”と“示唆”は、もはや結末の有無によって損なわれるものではない。

むしろ途中で止まっているからこそ、「この先、自分ならどうするか」と問いかけが読者に委ねられる。

この読後感は、完成された多くの作品では得られない、独特な深みを持っている。

未完であることは、未完成ではない

「未完の名作」という言葉は、どこか皮肉めいて聞こえる。

本来、物語とは“完結してこそ評価される”という価値観があるからだ。

だが、『銀と金』を読むと、その常識が崩れる。本作は結末が描かれなくても、“完成”できることを証明している。

むしろ最後まで描かれていないからこそ、作品の“魂”だけが、純度を保ったまま燃え続ける。

これほどまでに、思想が鋭く、構造が精緻で、キャラが生きていて、かつ終わっていない作品が他にあるだろうか?

“未完”という事実は、確かに物語を途中で止めた。

だが、“物語の熱量”までは止めなかった。むしろその熱は、時間を越えて、人から人へと受け継がれていく。

『銀と金』は、終わっていない。

だが、それがいい。だからこそ、この物語は読むたびに“生きて”いて、語るたびに“蘇る”。読者が想像した“その先”が、次の読者の想像を刺激し、終わりなき連鎖を生む。

未完のままでも、ここまで人の記憶に残る作品があるということ――それ自体が、稀有な“奇跡”なのだ。

令和の今こそ読むべき――時代が追いついた昭和・平成の闇

令和の今は、かつてほど表社会と裏社会の境界が明確ではなくなった。

ただの若者がSNSをきっかけに闇バイトに巻き込まれ犯罪の片棒を担いでしまうニュースなどはまさにその象徴ともいえるだろう。

そんな今だからこそ、『銀と金』のような作品は刺さる。

表では語られない本音、建前の裏で繰り広げられる欲と恐怖のリアル。平成初期に描かれた作品とは思えない、恐るべき先見性と鋭さが、いまの時代にこそ必要なのだ。

1990年代前半――日本がバブル崩壊の余韻に揺れるなかで連載された『銀と金』は、その登場当時、「あまりにもリアルすぎる」と一部で恐れられ、また一部では「フィクションとは思えない」と驚かれた。

だが、あれから30年近く経った今、私たちは気づき始めている。

この物語に描かれていた“闇”は、過去のものではなく、“いまこの時代”の空気そのものだということに。

金、政治、宗教――あらゆる“腐敗”は現実だった

『銀と金』が描く世界は、金がすべての価値を決める、どこまでも冷徹で非情な社会だ。だがそれは単なる“おとぎ話のディストピア”ではない。

作中には、証券市場の裏側でうごめくインサイダー取引、銀行と政治家の癒着、選挙における買収とメディア操作、裏社会による人身売買や賭博――そういった「フィクションの皮をかぶったリアル」が容赦なく描かれている。

当時の読者には「さすがに大げさだ」と感じられたこれらの描写が、今ではニュース番組で現実として報道される。

企業の不正、宗教団体と政界の関係、選挙操作、SNSでの世論誘導、そして“本物の悪”が組織的に行動している構図――

まさに時代が、福本作品の描いた“昭和の闇”に追いついてしまったのだ。

福本伸行は、90年代の時点でそれを予見していた。

もっと言えば、すでにその時点で“見えていた現実”を、あえてフィクションという形で世に出したのだ。

だからこそ、『銀と金』は古びない。

むしろ年を経るごとに“現実との距離”が近づき、いま読むと一部の描写は“ノンフィクション作品”のような生々しさが立ち上がってくる。

「正義は死んだ」時代に生きる私たちに突きつけられるもの

2020年代の現代、私たちは“正義”が機能しない社会に生きている。

スマフォのおかげで誰もが簡単に情報にアクセスできようになったはずなのに、実際は嘘とプロパガンダがまかり通り、本当に必要な情報に辿り着くには最低限のリテラシーが求められるようになった。

「勝てば正義」「金があれば無罪」――そういう現実に疲弊し、疑問を持ちながらも何も変えられない社会。

その“無力感”と“閉塞感”こそが、まさに『銀と金』の舞台に重なる。

この作品に登場する“悪”たちは、ただ単に暴力的な存在ではない。法を熟知し、制度を利用し、人心を掌握して支配する、本物のインテリジェンスを持った支配者たちだ。

彼らはルールを破らない。なぜなら、最初から“ルールそのもの”を作っている側だからだ。

この構図は、現代日本の姿と驚くほど重なる。誰が敵かもわからず、誰が味方かも信用できず、声を上げれば潰され、黙っていれば搾取される。

その中で、私たちは「どうやって生きるのか?」という問いを突きつけられている。

そしてその問いに対して、『銀と金』ははっきりとこう語りかけてくる――「この世界に“正義”などない。あるのは、“勝者”だけだ」と。

そのメッセージは、痛烈で、残酷で、絶望的ですらある。

だが同時に、それは“幻想”から目を覚まさせるリアリズム”でもある。

昭和・平成の闇ではなく、令和の現実として読むべき作品

福本伸行が描いた『銀と金』の世界は、たしかに90年代の日本をモデルにしている。

だが、その根底に流れるものは、時代に左右されない普遍的な「人間の本質」だ。

金を求め、支配を欲し、弱者を食い物にし、ルールをねじまげ、自分だけは助かりたいと願う、そうした普遍的な欲望と悪意が、この作品の中には凝縮されている。

だからこそ、それは「昭和の闇」などという過去の物語ではない。それは、いまこの瞬間にも我々の足元で広がっている“令和のリアル”なのだ。

そして読者は、ふと気づく。物語の登場人物たちが生きるその世界と、自分がいま社会で感じている“不安”や“苛立ち”や“諦め”が、実はまったく同じ空気でつながっていることに。

つまり――“いまこそ読むべき作品”とは、時代がその作品に追いついてしまった作品のことなのだ。

最後に――大人向け福本漫画の最高峰

もしあなたが『カイジ』で福本作品に衝撃を受けたのなら、『銀と金』はその“さらに先”にある世界だ。

この作品には、青春も情熱も救済も、ほとんど存在しない。

そこにあるのは、過酷な現実を直視しながらも、どうにか生き残ろうとする知性と狡猾さ、そして己の信念を貫く胆力だけだ。

カイジよりもっと深く、もっとダークで、もっと知的な戦いが見たいなら――間違いなくこの作品は、あなたの人生を変える一冊になる。

この作品を読むということは、ある意味で現実社会を生きる上でのヒントを拾いに行く行為なのかもしれない。

そしてそれは、子供にはできない。“成熟した読者”だけが、この作品の奥底にある毒と叡智に触れられる。

だからこそ、言いたい。

『銀と金』は、福本伸行が描いた“本当の意味での大人向け作品”であり、間違いなくその最高峰である――と。

他のどんな福本作品を読んできた人にも、これから福本作品に触れようとしている人にも、『銀と金』は、必ず“何か”を突き刺してくる。

それはエンタメとしての純粋な面白さかもしれない。感動かもしれない。あるいは――“気づき”かもしれない。

だが、それを受け止める準備ができているあなたなら、この作品の真価を、必ず感じ取ることができるはずだ。

福本作品の深淵に、いまこそ、飛び込んでみてほしい。

コメント