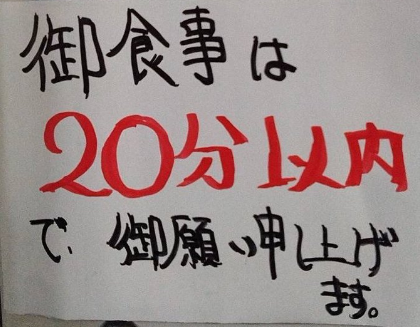

2025年7月5日、ラーメン二郎府中店がSNS上で「食事は20分以内にお願いします」と告知したところ、「高圧的」「排他的」といった批判が殺到し、大きな炎上騒動となった。

今回はこの騒動を通じて見えてきた「飲食店運営の文化的ジレンマ」と「顧客との価値観のズレ」、そして自分なりの考察を書いてみようと思う。

Contents

1. ラーメン二郎府中店 炎上の経緯とは?

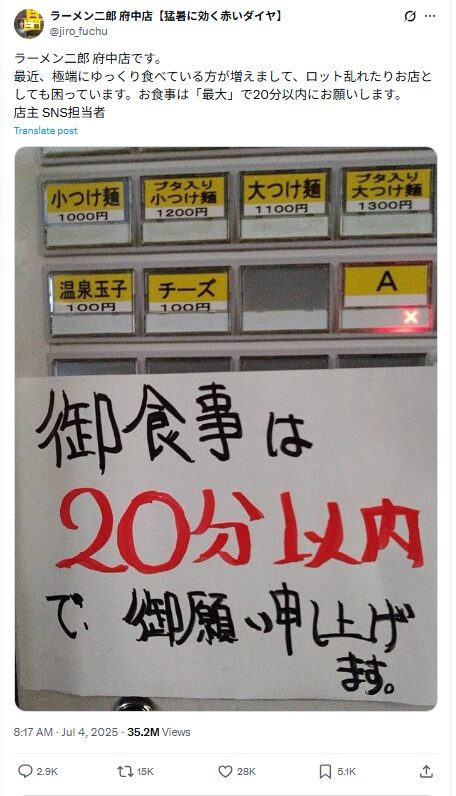

今回SNS上で問題となったのは、府中店が公式に発信した「食事は20分以内にお願いします」という投稿だった。

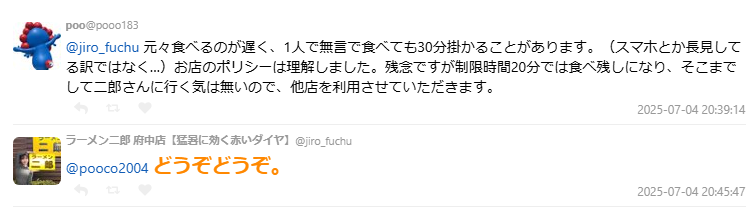

さらに食事が遅いという客に「どうぞどうぞ」と言い、

これらに対し、SNSでは「プレッシャーを感じる」「初心者に不親切」「上から目線すぎる」等の批判が殺到。

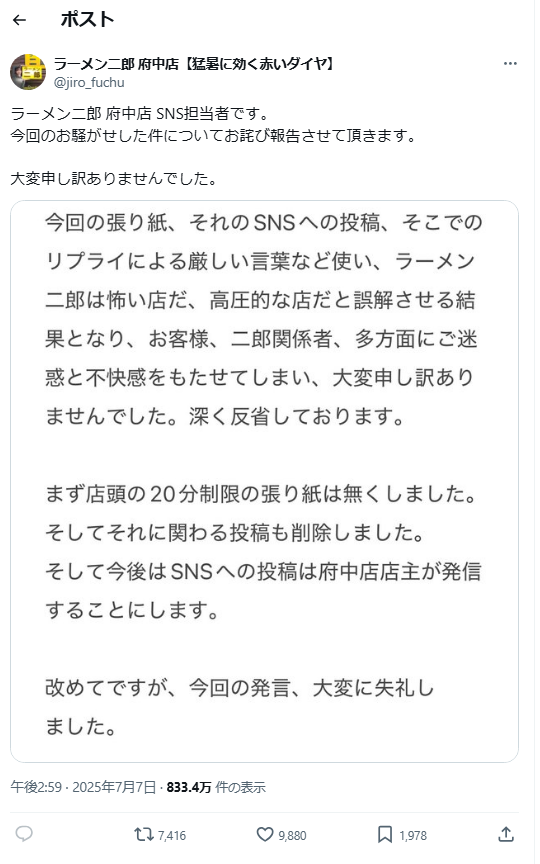

最終的には2日後の7/7、店舗は投稿を削除し謝罪文を出す事態に発展した。

2. なぜ「20分ルール」は炎上したのか?

一見すると、混雑を避けるための合理的なルールに思える「20分以内の食事制限」だが、客目線では以下のような問題があった。

- 初見客にとってはプレッシャーとなる制限時間

- 店側の口調が「命令的」に受け取られた

- 暗黙の文化を前提とした説明不足

一部の常連向けルールが二郎の文脈を共有しない不特定多数にまで届いたことで、価値観のズレが可視化されたのが今回の炎上の本質だ。

ジロリアン文化と一般客の価値観ギャップ

ジロリアン(常連)の価値観

- 力関係は店>>>客で店のルールには従うべき

- 食事スピードを守るのはマナーでロットを乱すのは悪

一般客の価値観

- 食事はマイペースに楽しめるものであるべき

- 店側の高圧的な姿勢は接客として不快

- 説明がないルールは理不尽に映る

このように、同じ空間にまったく異なる文脈の人々が集うことの危うさが、今回の騒動の根底にある。

今回の炎上について個人的に思ったこと

今回の二郎府中店の件は賛否両論だったからこそ、ここまで炎上したわけだが、個人的には店側の肩を持ちたい。

薄利多売を前提とした二郎のシステム

そもそもラーメン二郎は大学生に腹いっぱい食べさせてやりたいという理念のもと、低価格&大盛りのスタイルで営業している。

大盛りなのに低価格という矛盾を実現するには客の回転率を上げ、数をこなす=薄利多売が必須条件となる。

そのため「お食事は20分以内でお願いします」という店側の主張は意地悪でも何でもなく、二郎が二郎として運営し続けるための必須条件といえる。

しかしXを見ると

それは店側の都合、客は金を払ったんだから急かされる筋合いはないだろ

大盛りラーメンなのに20分は時間短すぎだろ

このような意見も多く見受けられる。

もし仮にこれら批判を甘んじ受け入れて、全ての客が食事に20分以上かかるようになってしまったらどうなるだろうか。

まず二郎の売りである大盛りなのに低価格は薄利多売を前提としているため、遅い客が増えれば回転数は落ち薄利少売となる。(確か府中店は7席か8席しかない)

次に単純に待ち時間が長くなれば熱心な既存顧客の足も遠のく。

売り上げが減るため、大量仕入れによるコスト削減もできなくなり、それはラーメンの価格に転嫁され、最終的に大盛りだけど値段はそれ相応に高く、待ち時間も長いラーメン屋になってしまう。

果たしてそんな店が、今の二郎と同じように腹いっぱい食べたい大学生に愛されるだろうか―?

店も客を選ぶ権利がある

今回の炎上騒動について肝心なところだが、二郎は税金で運営されている公共施設ではない。

ただの民間の飲食店であるため、客が店を選ぶ権利があると同時に、店だって客を選ぶ権利がある。

“文句があるなら来なくてOK”

言葉にしたわけではないが、注意書きをわざわざSNSにUPしたことからもSNS担当者が内心ではそう思っているのは間違いないだろう。

それが出来るのは二郎が圧倒的なブランド力を持ち、今も行列が絶えない超人気店だからこそ、だ。

カウンター席で経営している飲食店であれば、誰もが一度は心の中で思っても立場上言えなかったことを二郎府中店が言ったわけである。

全国の飲食店経営者いま皆こんな感じ

今回の張り紙はyoutubeやtiktokの影響で速やかに食べきれないニワカ客がもはや許容できないレベルにまで増え、店舗運営に支障が出るほどになったからこそ、わざわざSNSで注意喚起するに至ったと思われる。

二郎府中店に怒っている人たちの正体

これに怒っているSNSアカウントを見てみると、その多くは今まで一度も二郎を食べたことがないと思われる人たちで占められている。

そういう人たちは丁寧で失礼のない普通の飲食店の接客しか経験したことがないであろうことは容易に想像できる。

だから店が客を急かすような府中店の今回の注意書き、及び一連の対応にギョッとして、まるで自分の価値観が否定されたような印象を抱きそれで反発したのだと思われる。

逆に二郎を食べたことがある人たちはほとんどが「そりゃそうだろう」と店側の主張を肯定的に捉えており、その対比が印象的だ。

今でこそ「お客様は神様」という思考は行き過ぎているという認識が社会全体にも徐々に広まってきた感があるが、それが一人一人の個人レベルで腹落ちするところまでは来てないのかもしれない。

カスハラ客のリスク

店にも客を選ぶ権利はあり、文句があるなら来なくてOK、というのは理屈の上では成り立つが、世の中理屈だけで成り立っているわけでもない。

理不尽なクレーマーやカスタマーハラスメントは未だあちこち横行しており、炎上がここまで大きくなるとそれら一部の行き過ぎた人の目に止まり店が嫌がらせを受けることもある。

現にgoogleレビューでは既に二郎府中店に誹謗中傷にもなりかねないコメントが多数付けられており、「20分なんて無視してもっと長居してやる」というカスハラ宣言をする人まで出てくる始末。

結局、店舗を構えて不特定多数相手に開かれた商売をする以上、いくら店側が正論を主張してそこに落ち度が無かったとしても、店の態度を気に入らない人が多かったら最後、多勢に無勢で不利益を被るのは店側である。ここが客商売の辛いところである。

そのため本心はどうあれ謝罪してツイートを取り消すのは、事の顛末としては妥当で、そりゃそうなるよね、という感想を抱かざるを得ない。

二郎府中店は客側を急かしつつも、二郎を知らないライト層から顰蹙を買わないようにツイートする”したたかさ”が足りなかった

今回の炎上劇は、「味」や「理念」だけでは乗り切れないSNS時代の”現実”を、二郎というブランド力をもってしても避けられなかったことを如実に示している。

コメント