──日常から闇夜へ。死線を駆け抜けろ。

『GANTZ(ガンツ)』は週刊ヤングジャンプで2000年~2013年まで連載されたSF・アクション系漫画だ。

カッコイイ武器やスーツ、圧倒的な緊張感、予測不可能な展開、ちょっとエッチなお色気要素など、厨二心をくすぐる要素をこれでもかというほど詰め込んだ本作は、それらが神がかり的なバランスで調和され大ヒットを記録。

エログロ何でも有りという一部の読者からは敬遠されそうなハンデを抱えながらも累計発行部数2000万部以上を超える超人気作となった。

アニメ化・ゲーム化だけに留まらず、実写映画化、3D映画化など様々なメディアミックスも行われ、その舞台装置の汎用性の高さからスピンオフ作品も数多く誕生した。(GANTZ:G、GANTZ:MINUS、GANTZ:Eなど)

今回そんなGANTZについてご紹介したい。

Contents

GANTZ あらすじ

高校生の主人公・玄野計(くろのけい)。

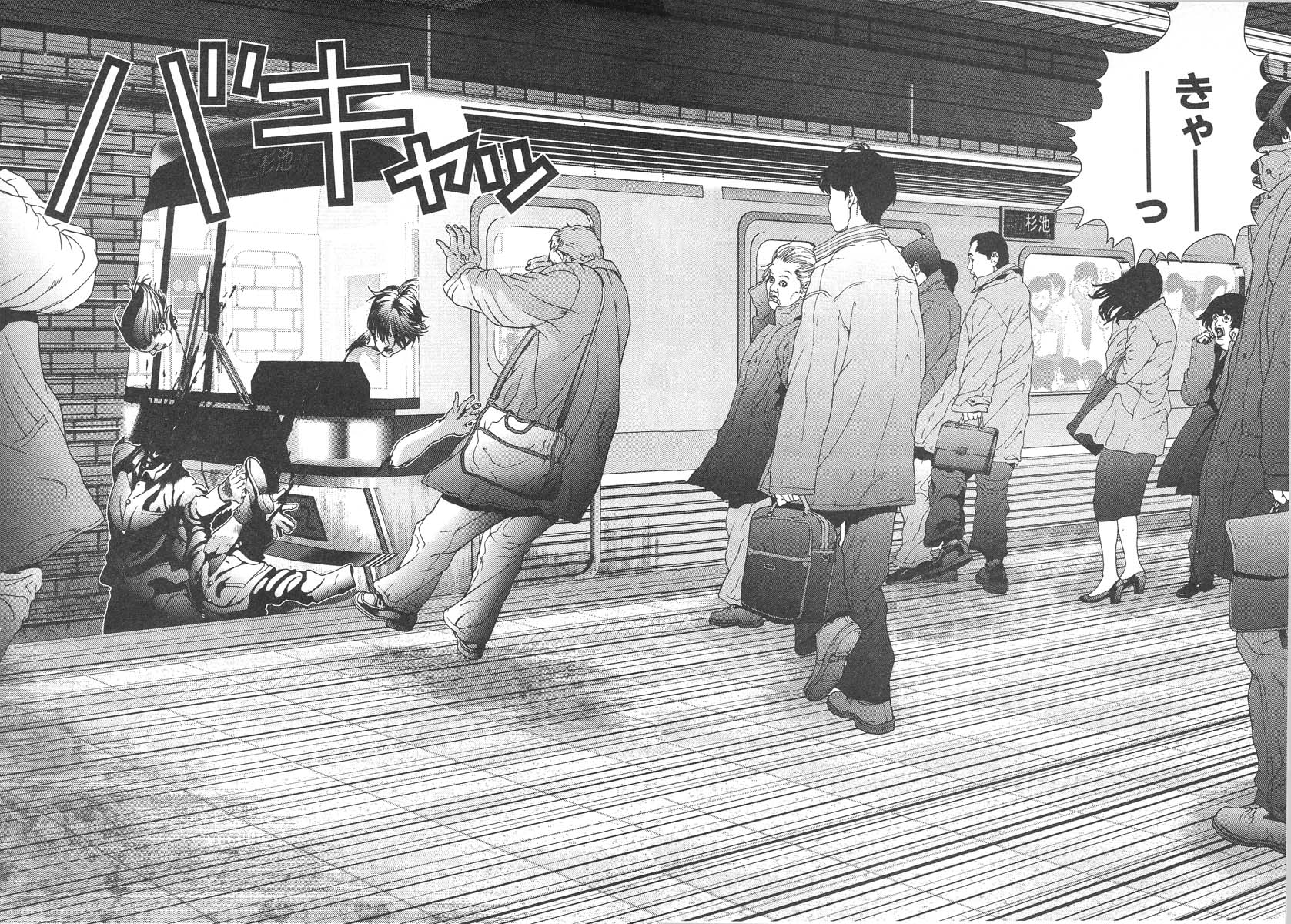

彼はある日、幼馴染の加藤と共に不運にも電車に轢かれ死んでしまった

―――と、思われたその瞬間、なぜかマンションの一室に移動していた。

わけが分からず動揺する玄野と加藤、そこには自分と同じ”死んだはずの人々”が集められていた。

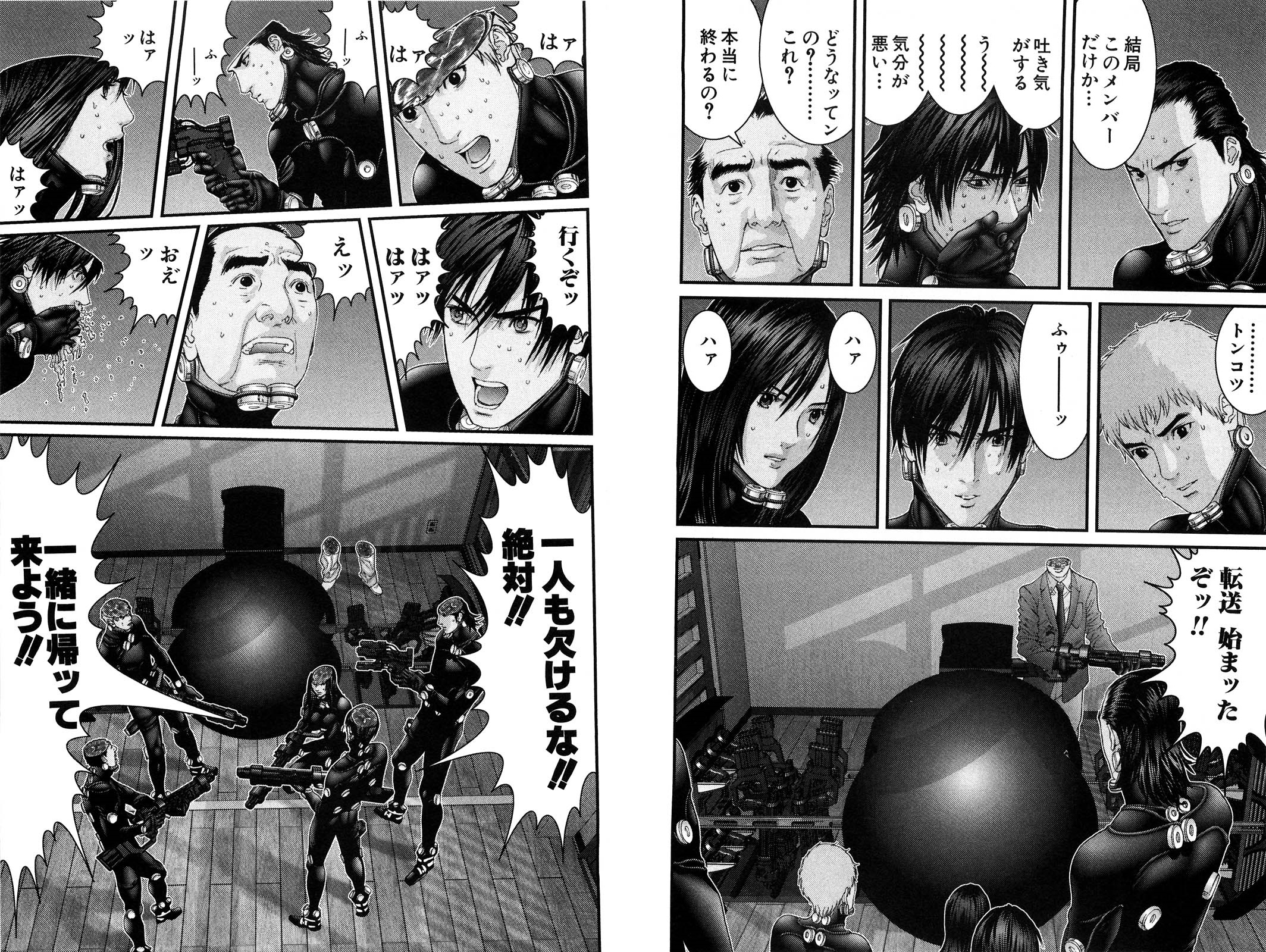

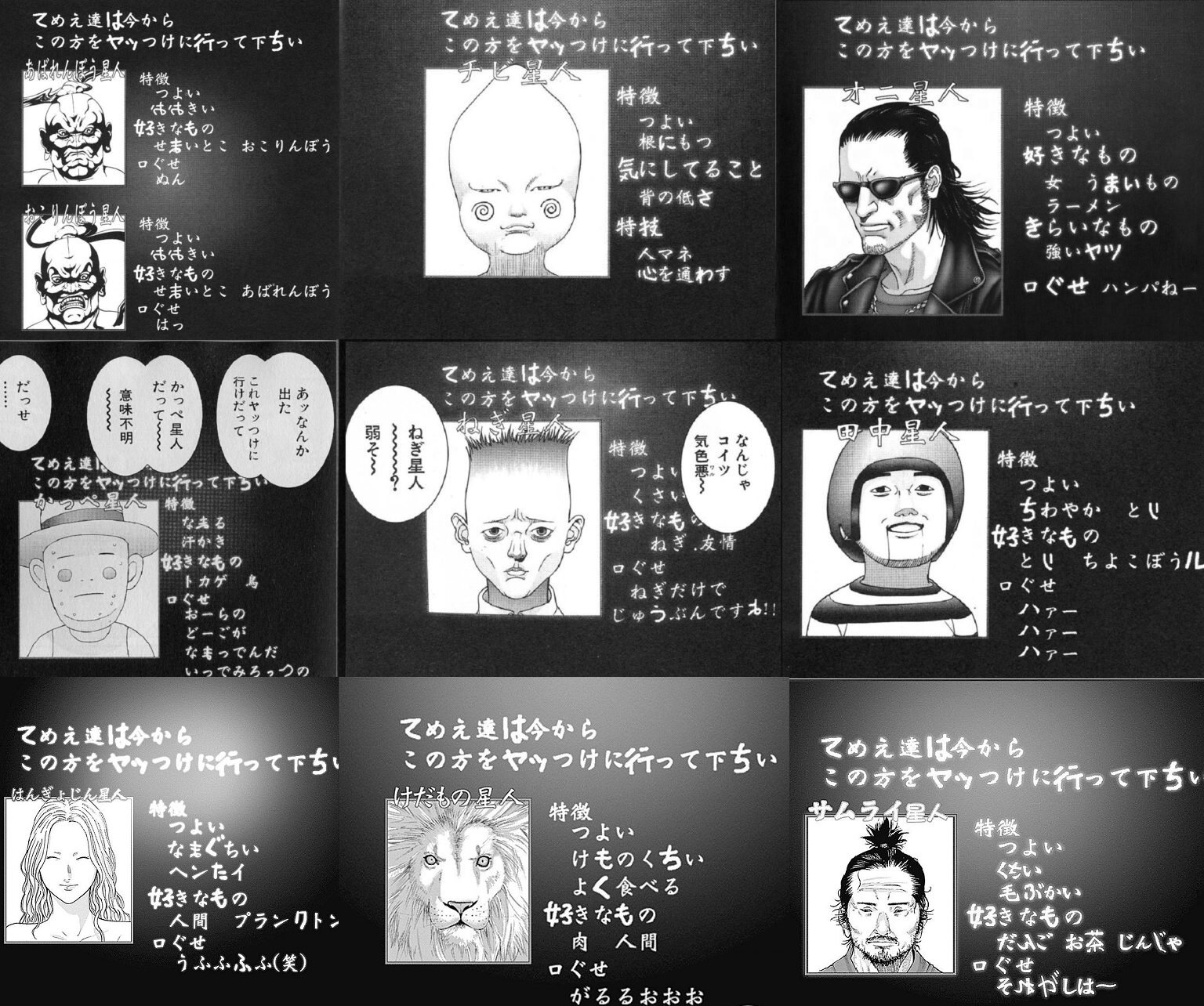

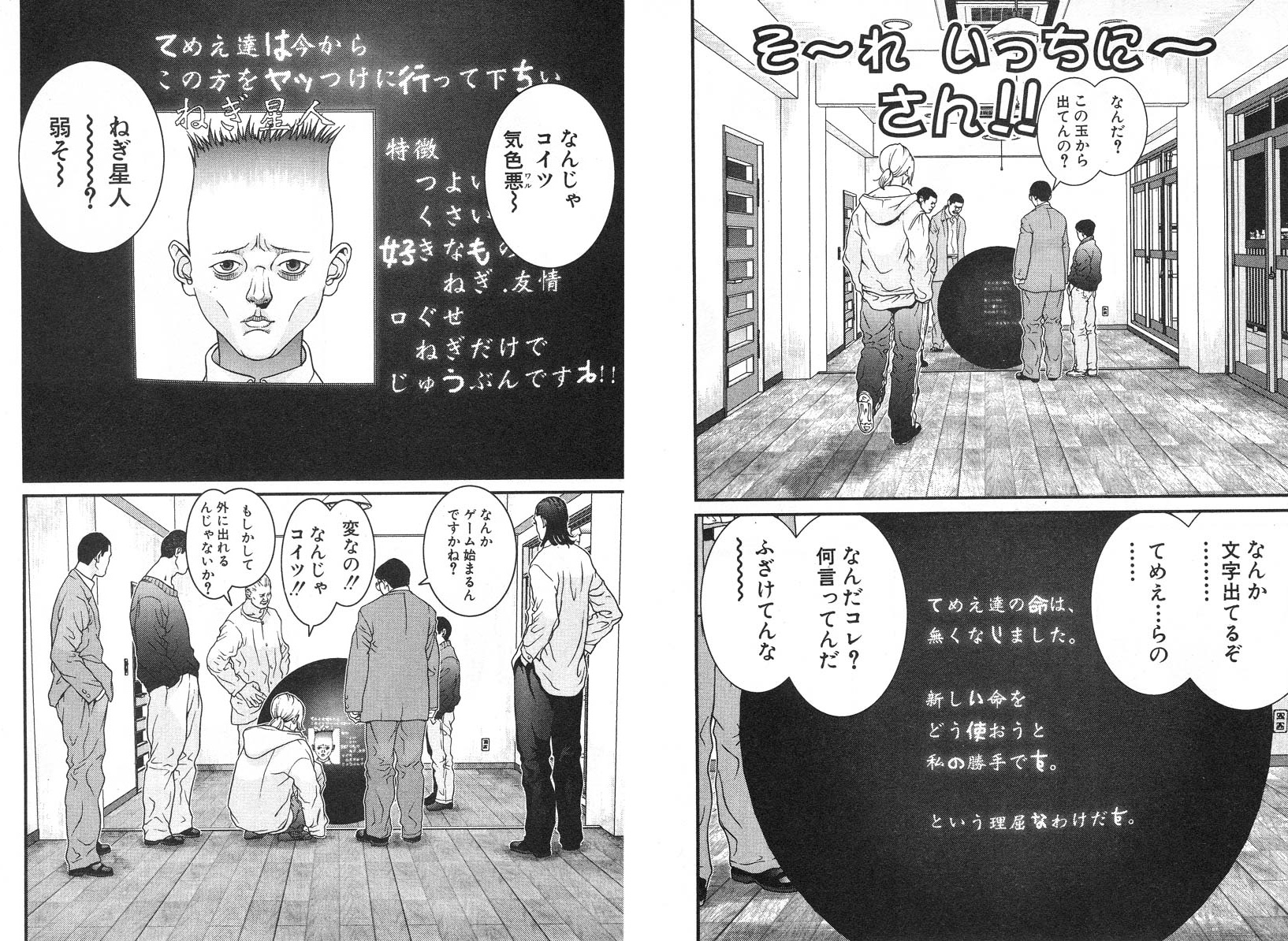

部屋の中央には謎の黒い球体GANTZがあり、そこに映し出されたのは宇宙人のような見た目をした異形の「星人」。

GANTZに星人を倒すよう指示された一同は、状況を理解する間もなく今度は屋外に強制転送される。

そして夜の住宅街で―――・・・

という具合だ

あらすじを読んだだけでは全く理解が追い付かない本作。

- 死んだはずの自分たちがなぜ生きているのか?

- 明らかに人間ではない、星人とは何者なのか?

- なぜ自分たちが星人を倒さなければならないのか?

- そもそもGANTZとはいったい何なのか?

作中ではこれら謎が一つ解けるたびに今度はまた別の謎が現れ、読者はガンツワールドへ引きずり込まれる。

物語全編を通して描かれる理不尽すぎる展開、極限状態での人間心理、過酷なサバイバル要素は特に目を見張るものがあり、終盤に至ってはもはや漫画の枠では収まらない、映画館の大クリーンでやるような超特大スケールで話が進む。

ここではそんな漫画GANTZの魅力を1つづつ挙げていきたい

GANTZの魅力1. 男子の心に突き刺さる数々の要素

『GANTZ』の設定は、思春期男子の心にズドンと刺さる、圧倒的なカッコよさでできている。

ただの非日常じゃない。「自分がもしGANTZの部屋に転送されてしまったら…」と妄想したくなるリアリティ、“憧れと恐怖が背中合わせ”の世界が広がっている。

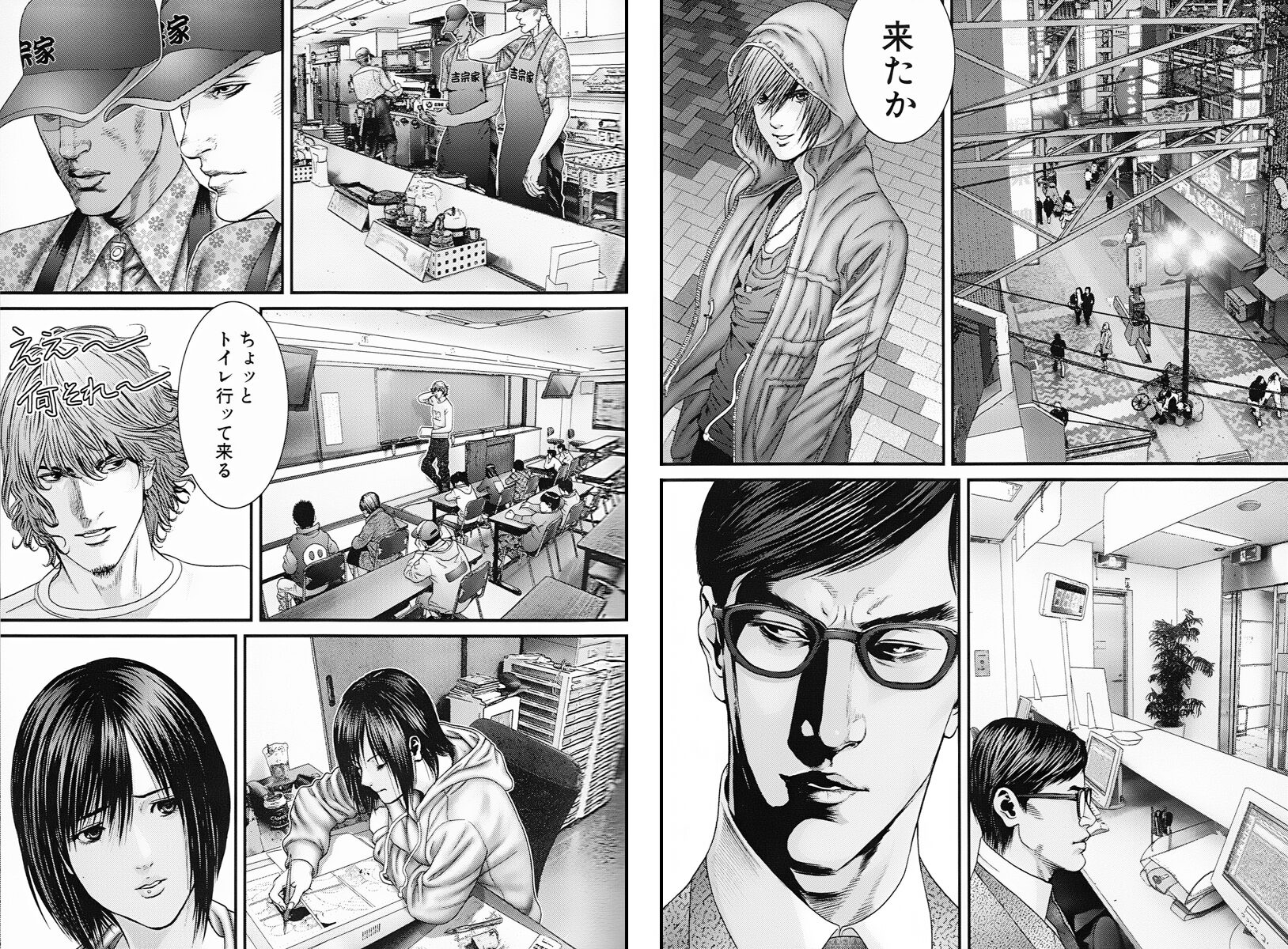

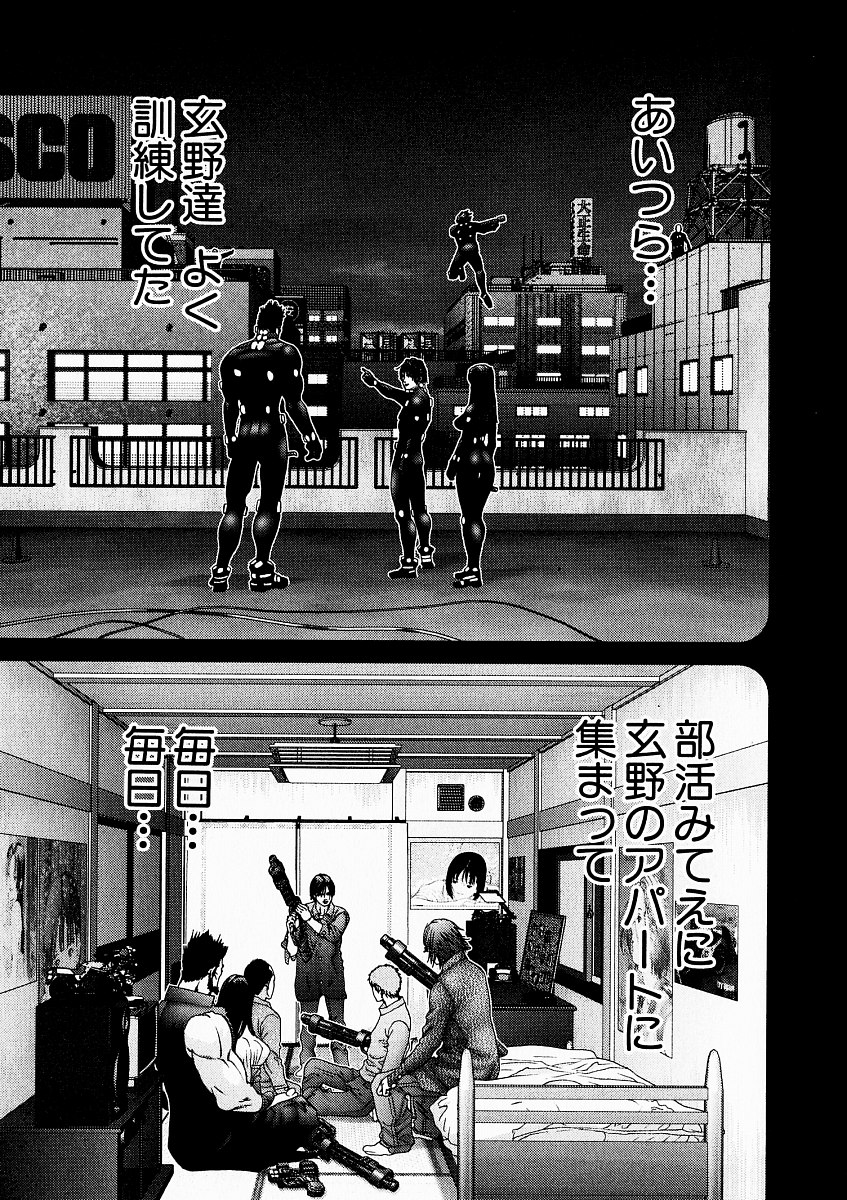

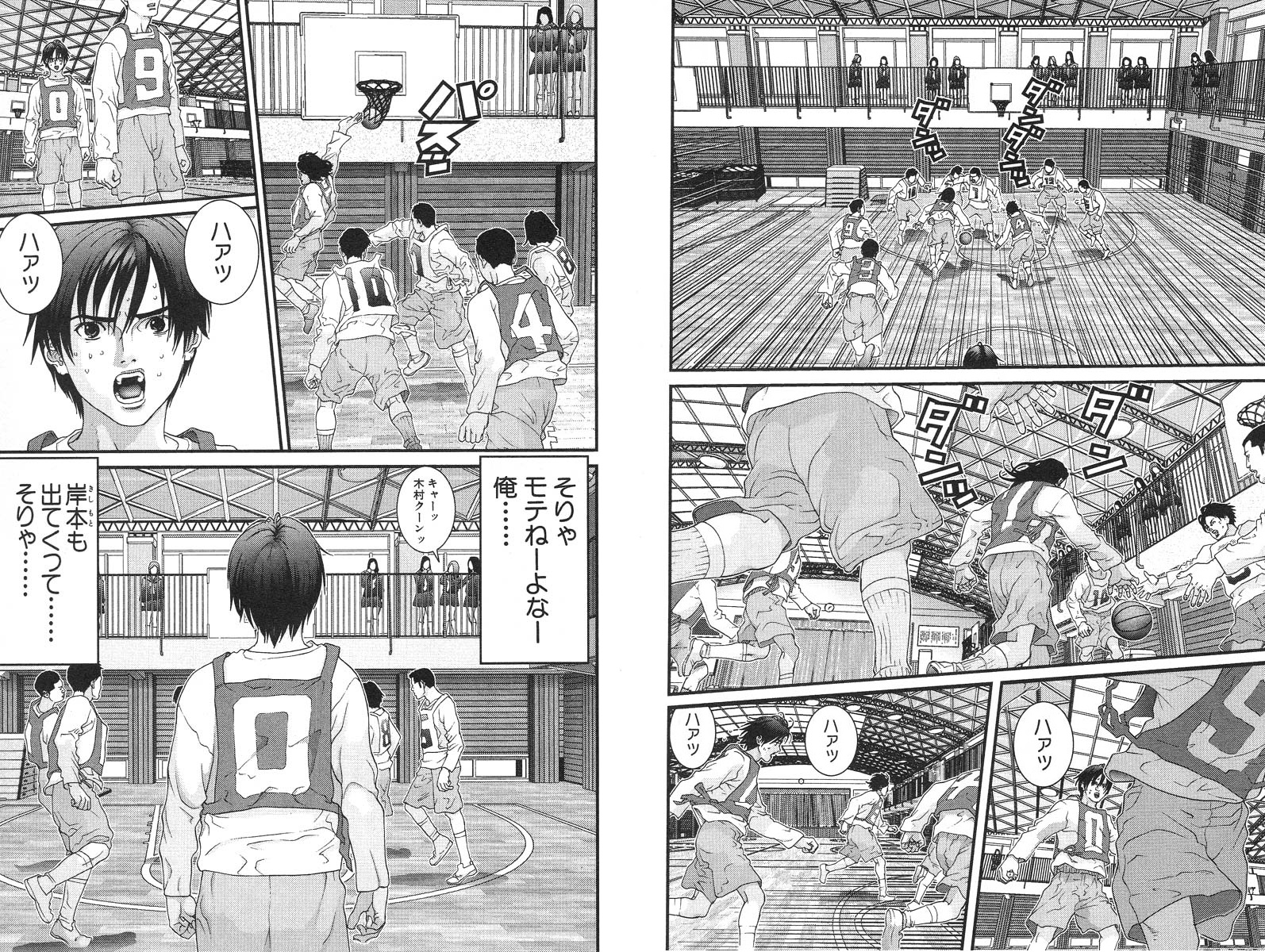

「昼は普通の学生、夜は命がけの戦い──二重生活のロマン

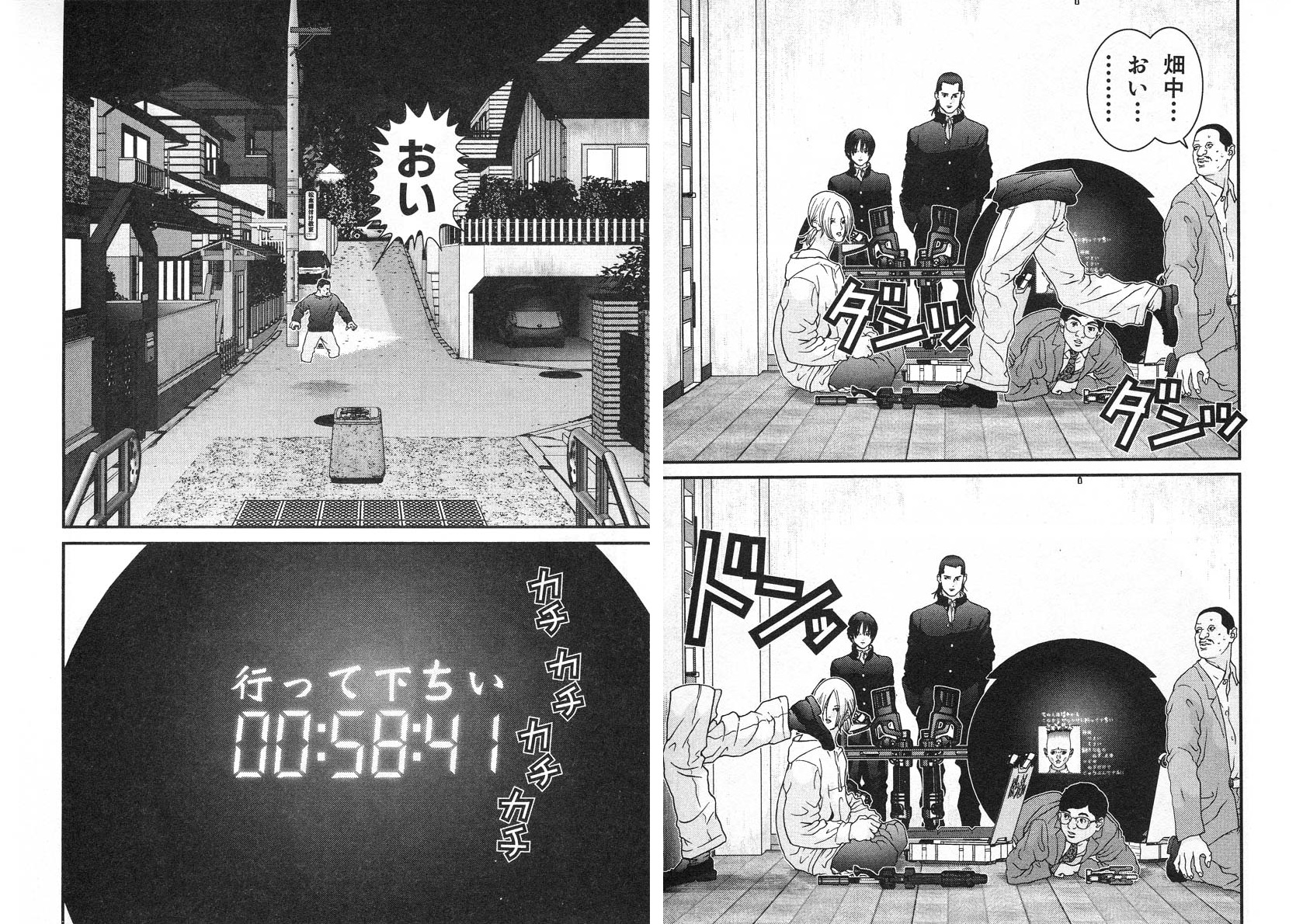

GANTZのメンバーたちは、昼間は学校に通ったり仕事をしたり、一般人として普通の生活を送っている。

牛丼屋店員、CDショップ店員

エロ漫画家、塾講師

しかし日が暮れると一変、謎の黒い球体《GANTZ》に呼び出されアパートへ転送される。

そして闇夜の中、得体の知れない化け物と戦う。

この「表の顔」と「裏の顔」という設定は、古くは『スーパーマン』や『バットマン』など100年近く前から存在する王道中の王道だ。

しかし21世紀になってもその王道は十分通用する手法で、思春期の若者が抱える日常への不満や「自分も普段とは違う何か特別な存在になれるんじゃないだろうか」という潜在的な願望をド直球で刺激してくる。

しかもGANTZにおけるその裏の顔は、ただの遊びではない。本当に死ぬかもしれない、極限の世界。

そんな危険な世界で、昼間はうだつの上がらない冴えない主人公が活躍し、周囲からの信頼も得て“ヒーロー”になっていく──このギャップが、たまらなくカッコいい。

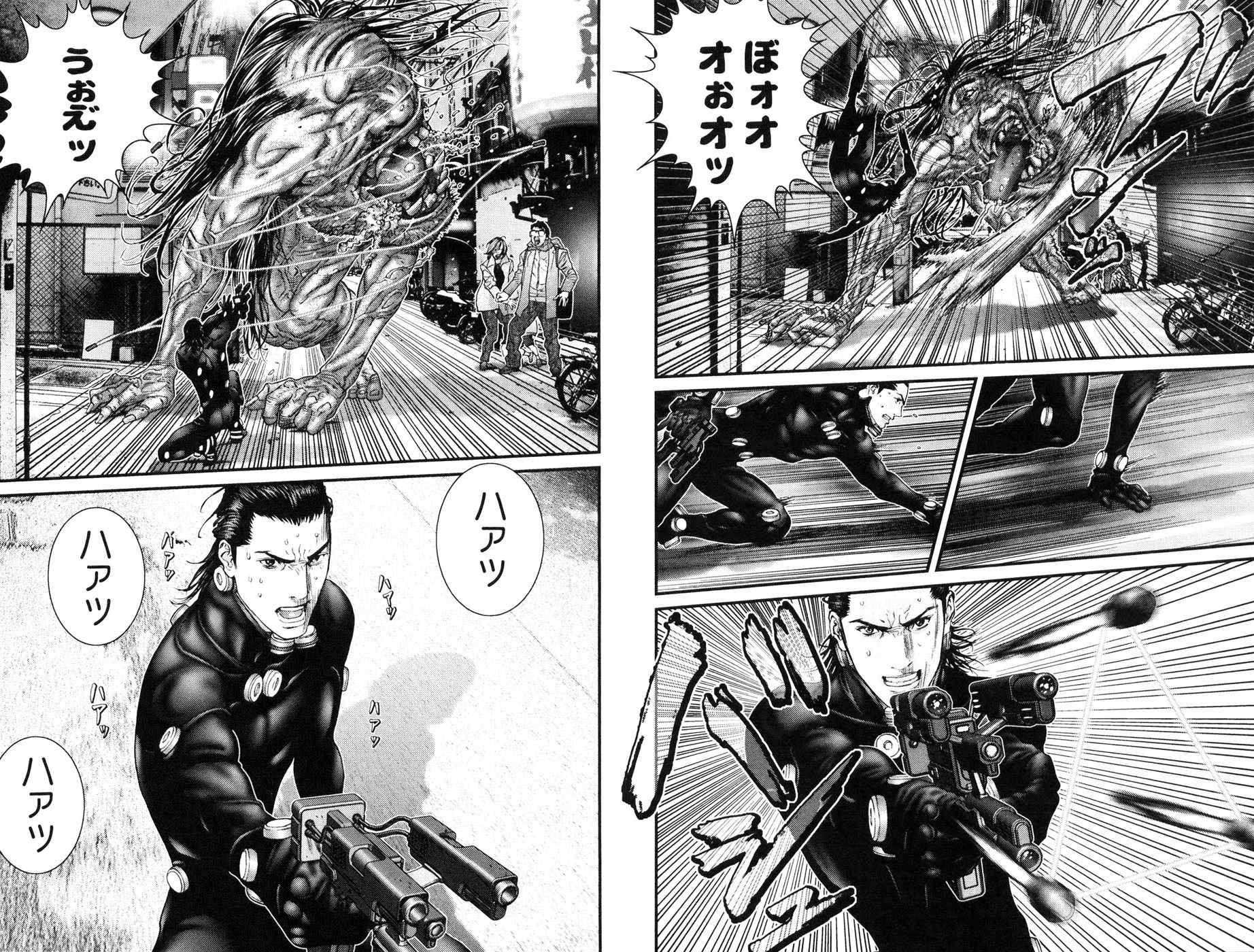

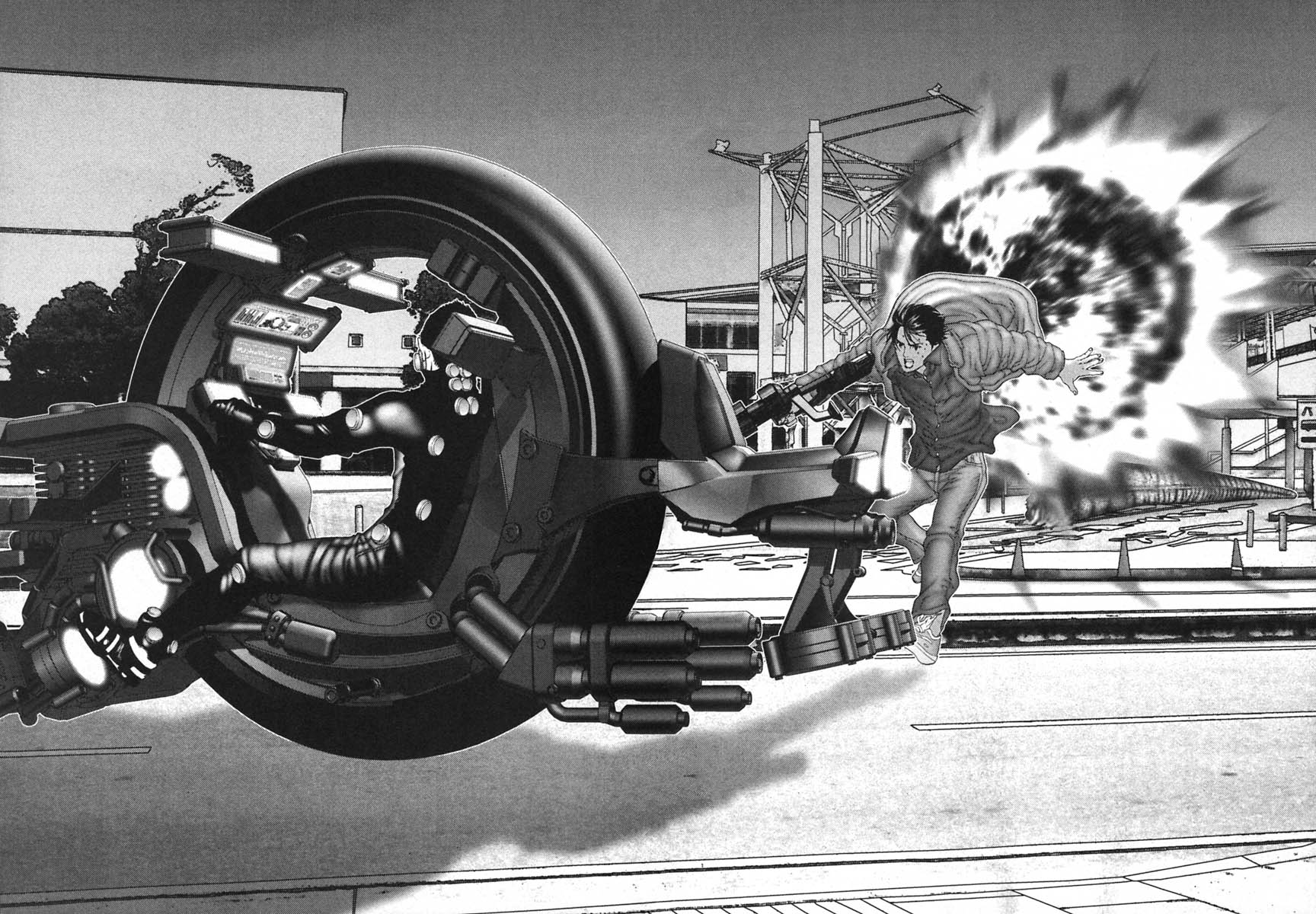

銃、刀、スーツ、バイク・・・デザインセンス抜群の装備品

GANTZでは星人と戦うため様々な武器が支給されるが、どれもデザインセンスがずば抜けており、これもまた男子のツボを突きまくっている。

GANTZスーツ

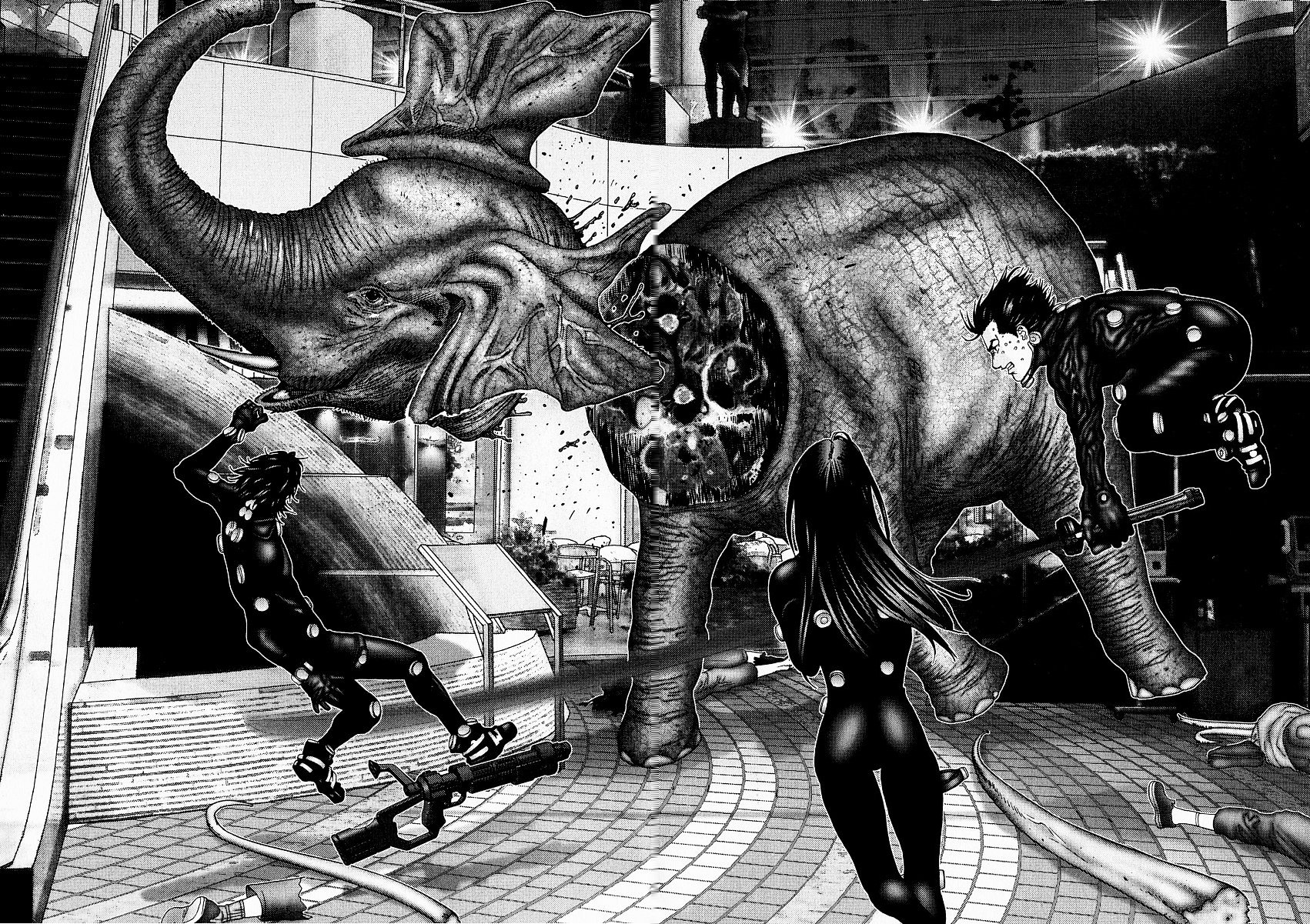

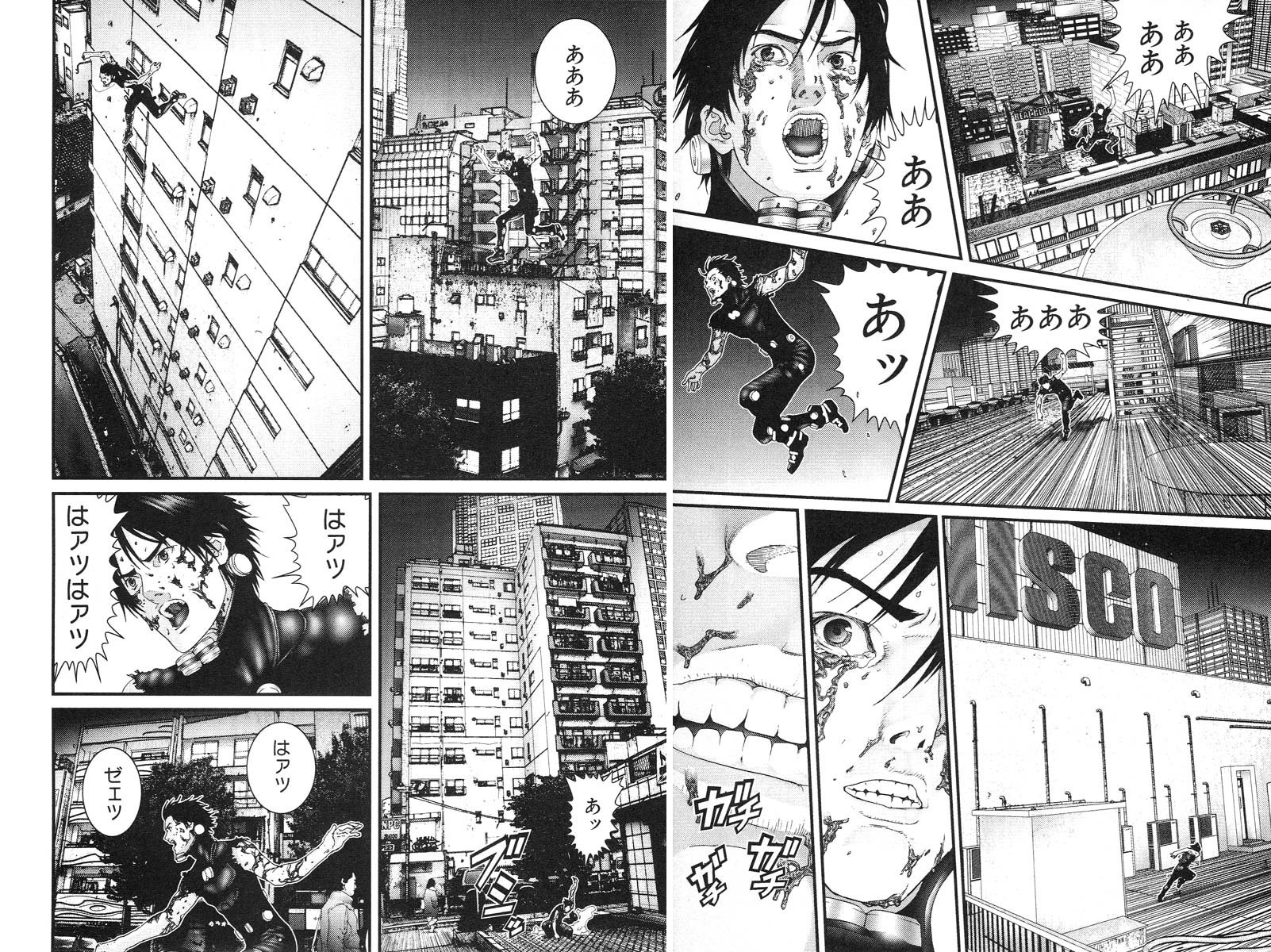

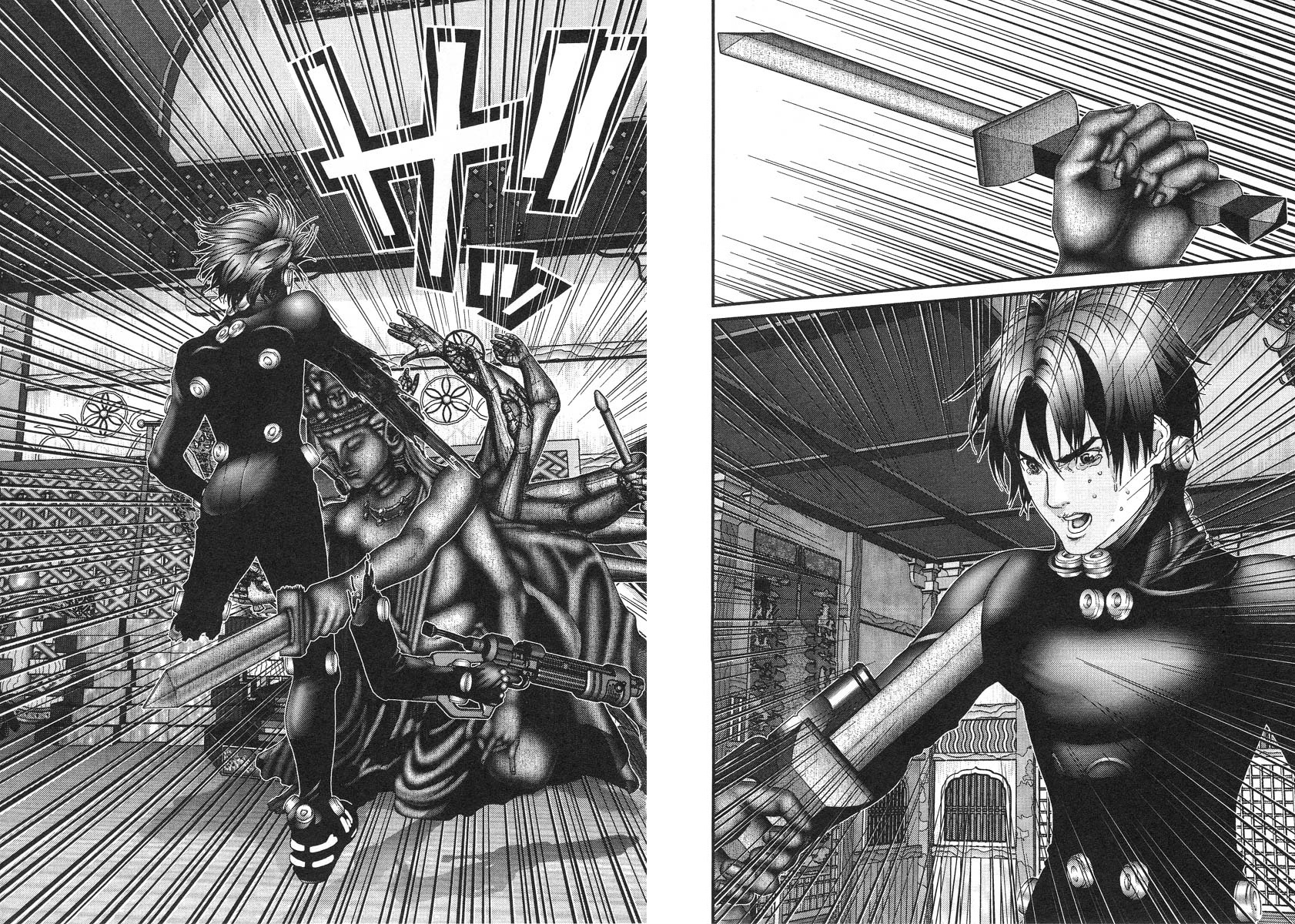

本作の象徴的存在といえる黒いスーツ。これを着ると驚異的な跳躍力、耐久力、パワーを手に入れ異形の怪物とも渡り合えるようになる。

ビルからビルへ飛び移ったり、何トンもありそうな石を軽々持ち上げたり、化け物を殴り飛ばしたりする戦闘描写は、作者、奥浩哉の画力・演出も相まって圧巻という他ない。

ただの一般人が、特殊な装備を身に纏うことで超人になる作品は山ほどあるが、GANTZスーツは随所に丸いボタンのようなものが付いている。

これが近未来感・機械感を演出し、ただのスーツじゃなくて「機械仕掛けで力を引き出す装置」のような説得力も持たせている。

ここまで魅せ方が優れていると無条件で興奮するしかない。

Yガン

見た目はシンプルだけど撃てば敵を捕縛するYガン

銃の形をしているが発射口が3つもあり、バシュッと乾いた音と同時にワイヤーのようなものを飛ばし敵を捕縛する

このオモチャみたいなビジュアルなのに敵を行動不能にするYガンが、演出も相まってめちゃくちゃカッコいい。

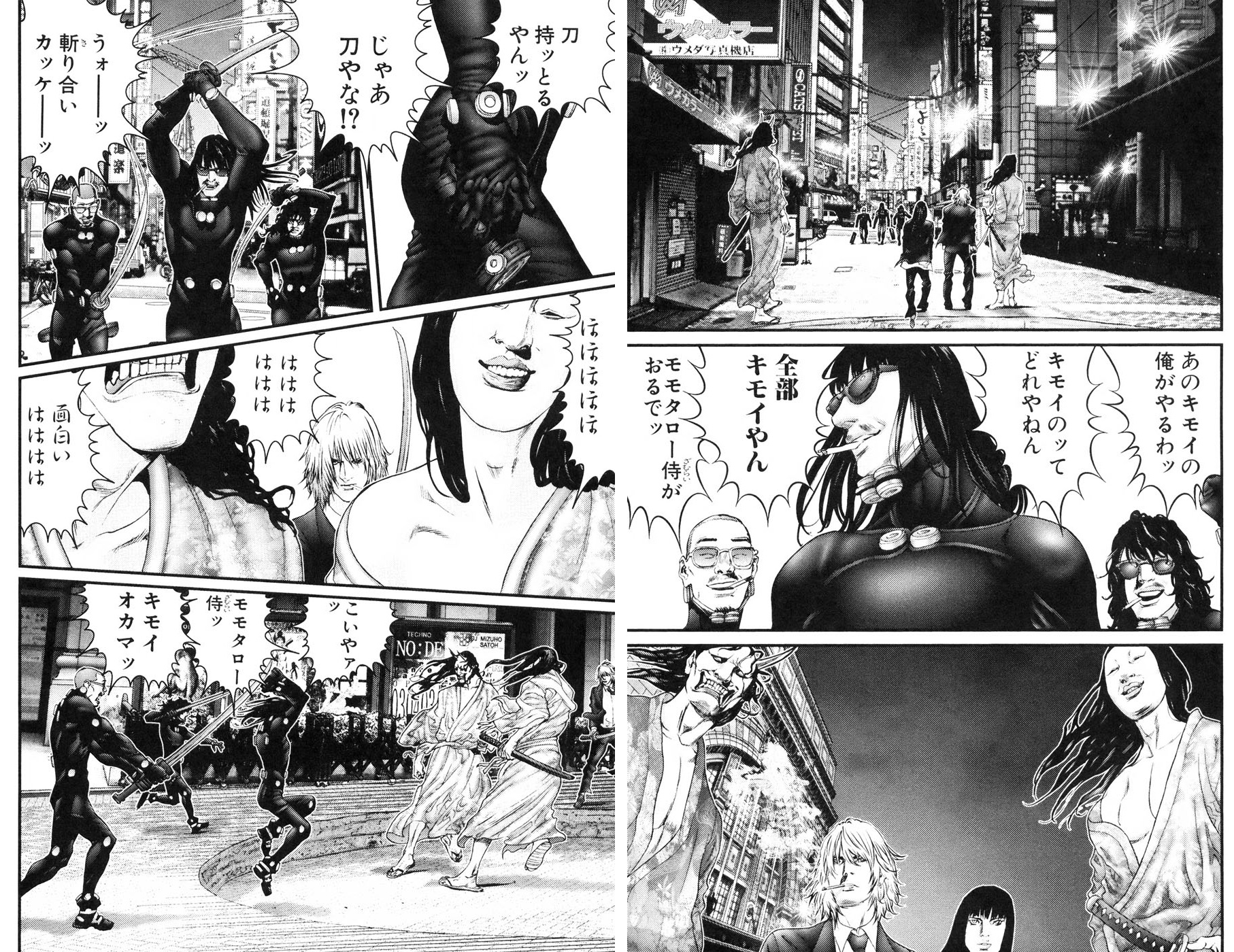

GANTZソード

そして忘れちゃいけないのがGANTZソードだ。

GANTZの装備品は近未来感溢れるものばかりなのに、ここだけは和風テイストでそれが良いアクセントになっている。

刀は必要に応じて刀身が伸びる縮みする仕様になっており、これで巨大な星人を一刀両断するシーンは圧巻。見開きの効果もあってただただ痺れるとしか言いようがない。

ZガンやGANTZバイク、ハードスーツ

その他にも作中にはZガンやハードスーツ、GANTZバイク、などデザインセンスの塊としかいいようがない装備品が数多く出てくる。

それらは連載終了から既に10年以上経った今見ても全く古臭さは感じさせず、奥浩哉の先見性に驚かされると共にGANTZの魅力の中心を担っている。

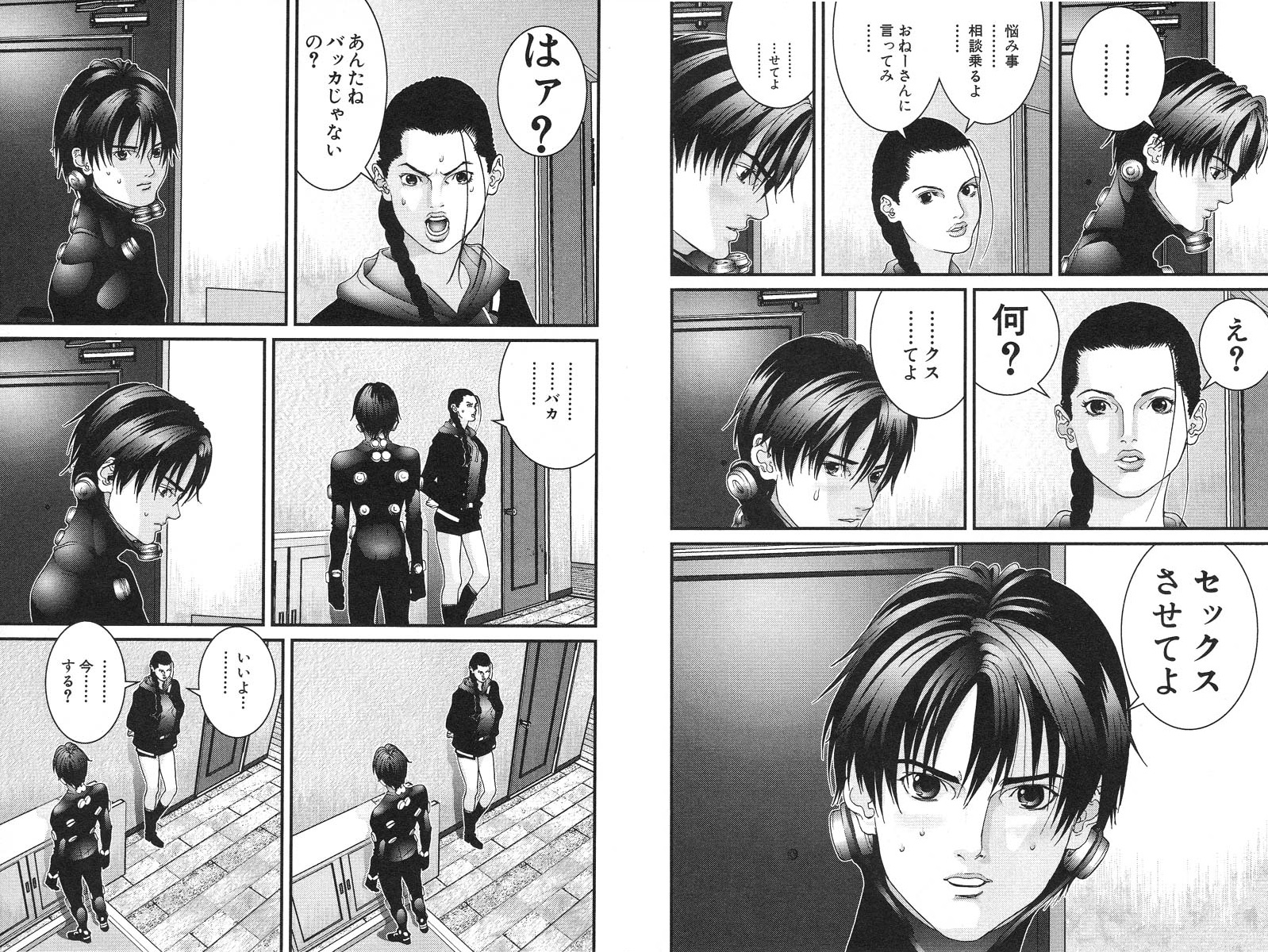

ちょっとエッチなお色気要素

GANTZにはお色気シーンがこれでもかと詰め込まれている。それはGANTZスーツが体のラインを露骨に出すデザインになっていることや、R15くらいの扉絵が多いことからも明らかだ。

( )

これは言ってしまえば作者・奥浩哉の趣味という側面が最も強いが、よく考えてみるとこれが単なるサービスカットという意味合いだけには留まっていない。

登場する女性キャラたちが極限状況下であることも相まって、普通の漫画にはないリアルな色気を放っている。

例えば、ミッション前に身体を寄せ合って慰め合ったりするような描写は、死がすぐ真横にあるからこそ生まれるエロスであり、こういう描写が作品を通じて突き刺さってくる。

「ただラッキースケベで裸を見せればいい」という安易なエロとはひと味違う。

この、全体を通してグロテスクな作品の中にあるR18要素は、思春期の男子なら確実にハマる要素だ。

GANTZの魅力2.少年誌では絶対に描けない”リアル”な描写

GANTZでは様々な面でリアルな描写が目白押しだ。

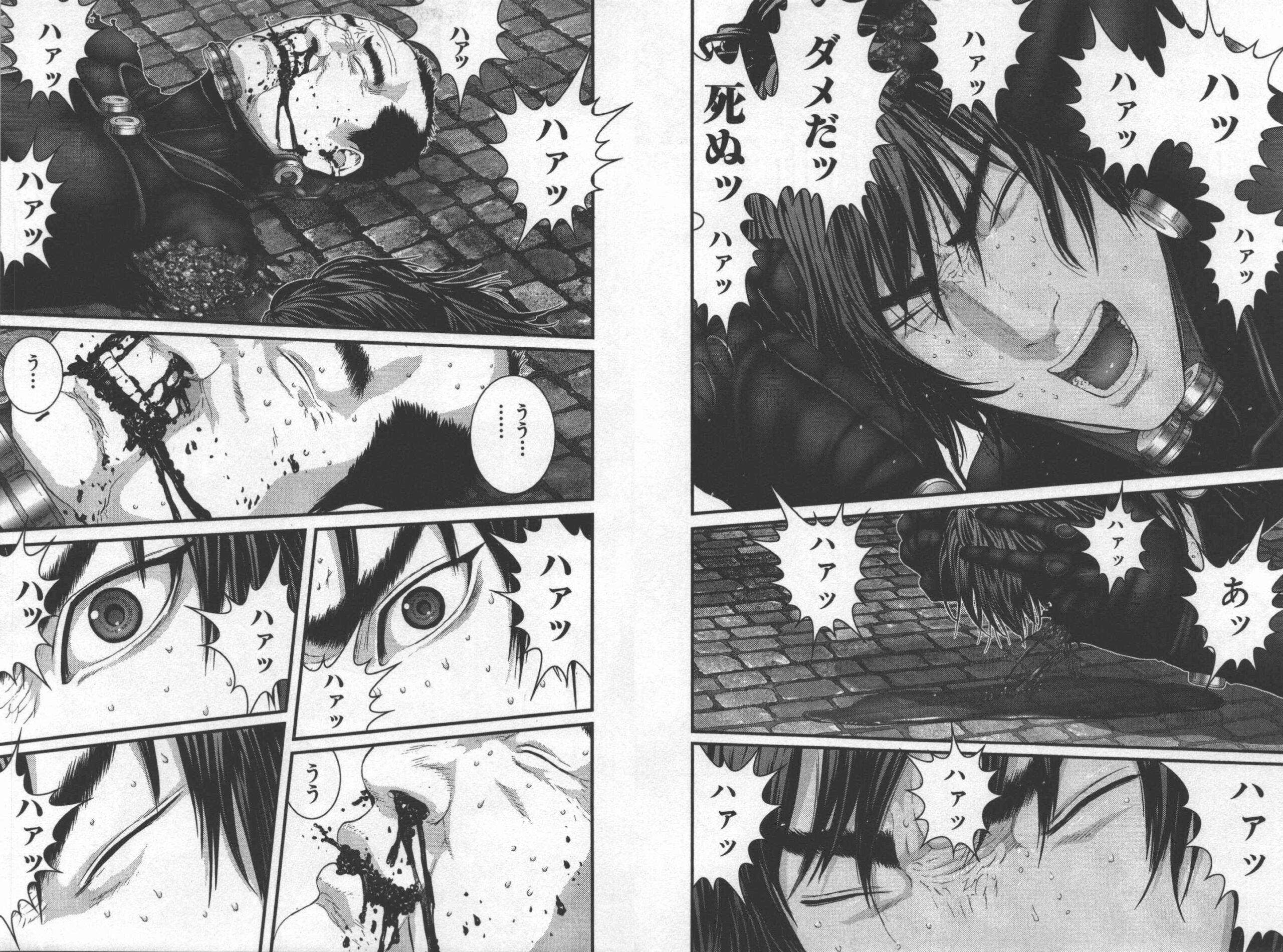

グロテスクでリアルなダメージ描写

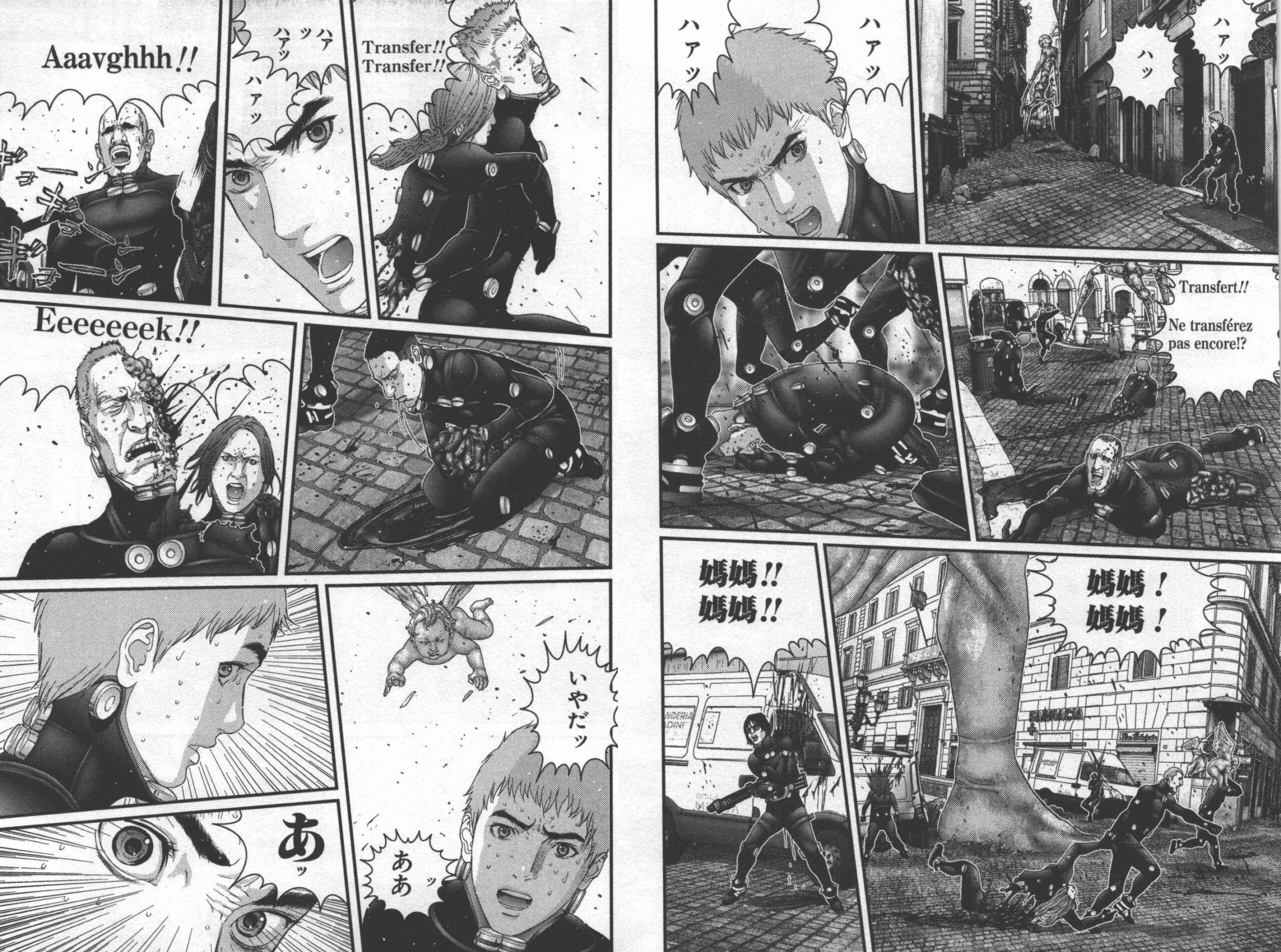

GANTZは戦闘シーンで全く容赦がない。

ドラゴンボールのように打撃中心で最後にエネルギー破で敵が消滅、というグロを避けたソフトな感じではない。

ワンピースのようにどれだけ殴られようが切られようが血は出るものの何故か五体満足で最後は敵をブッ飛ばして勝利、という子どもでも安心して見られるものでもない。

GANTZでは内臓が飛び出す、腕がもげる、血が噴き出す、首が吹っ飛ぶ──そんな現実の戦場でもありそうなグロテスクな描写が鮮明かつリアルに描かれる。

普通なら「グロいのはちょっと……」と引くところだが、少年誌には慣れきってしまい背伸びしたいお年頃の中高生男子にとって、この生々しさは”大人の世界”に足を踏み入れたような感覚・高揚感を与えてくれる。

リアリティのある”死”

さらに付け加えると、GANTZは単にグロいだけじゃない。痛みや死にリアリティがあり、それが読者をハラハラドキドキさせる。

例えばさっきまでイキっていたヤンキーが一瞬で殺されたり、圧倒的強者と名高いGANTZメンバーがそれを上回る敵に惨殺されたり、意味深そうなキャラが登場したと思ったら次の瞬間には死んでいたり・・・

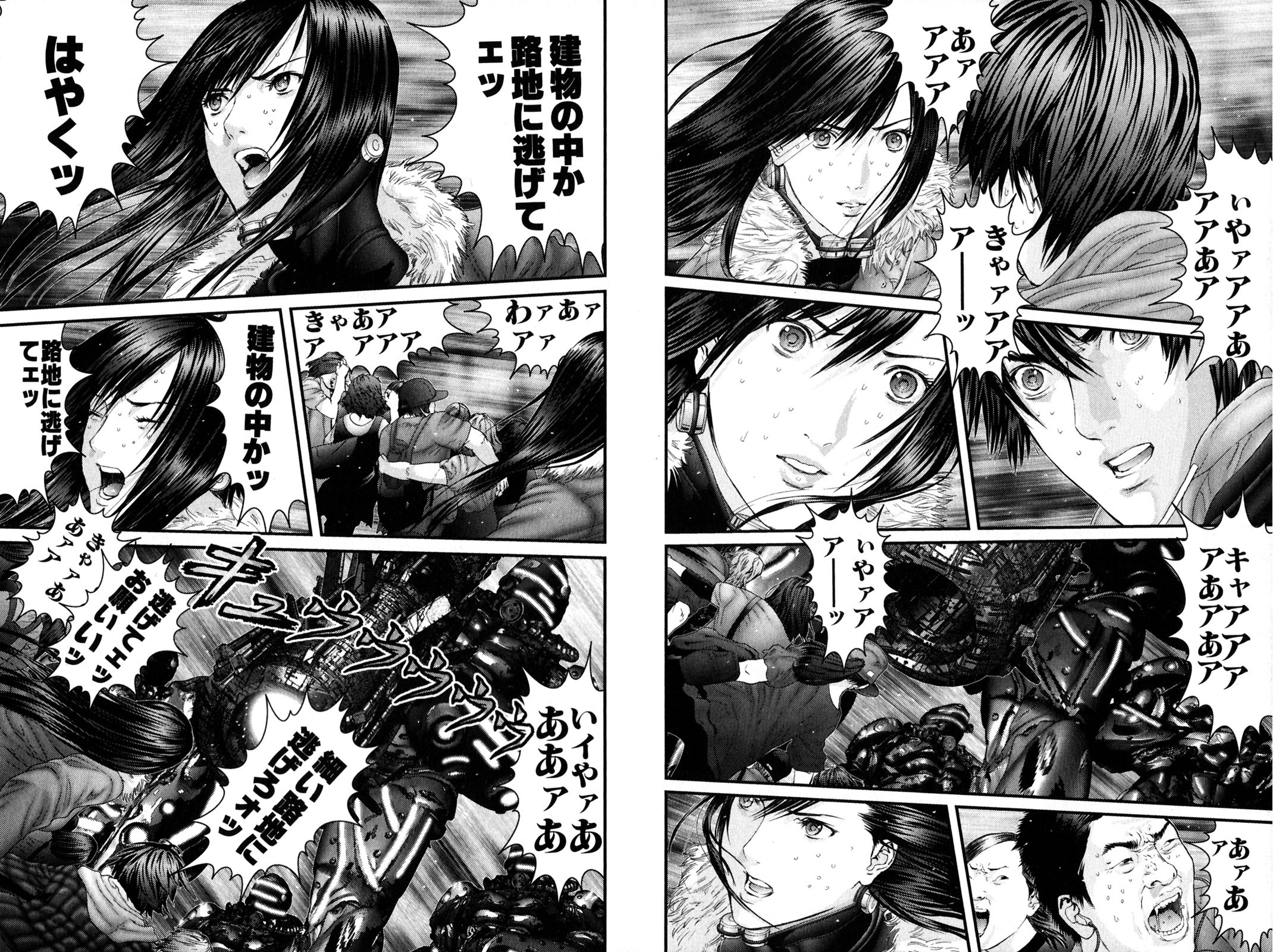

( )

現実世界で考えれば分かるが、健康な普通の人が亡くなるとき、死因は交通事故や不慮の事故なんかが最も多いだろう。そしてそれらは大抵の場合”即死”であり、ジワジワ少しづつ死んでいくというのは稀なはずだ。

この”人が死ぬときは一瞬で終わる”という真理はGANTZの世界でも忠実に守られている。

戦闘によるダメージが蓄積して敵は倒すも最後は仲間に囲まれて死亡…なんていう涙を誘うシーンは作中にまるで無い。

現実世界と同じように、死ぬときは一瞬であっけなく、悲しむ間もない。

痛々しいダメージ描写に加え、妙にリアルな死をここまで繰り返し何度も描くのは少年誌ではまずお目にかかれない。

ただの一般人がいきなり化け物と戦わされるリアル

GANTZが他のバトル漫画と決定的に違う点、それは星人と戦わされているGANTZメンバーたちがどこまで行っても“普通の一般人”という所だ。

腕を買われて敵をやっつける正義の組織にスカウトされたり、生活面は全く写さない完全バトル漫画に移行するわけでもない。

どれだけ星人を倒しても、物語最終盤になっても昼は普通の一般人として生活している。

( )

そして主人公の玄野をはじめ、登場人物たちはよくあるバトル漫画のように特殊な訓練や師匠キャラの下で厳しい修行をするわけではない。

せいぜいやる事といえば学校・仕事終わりに皆で集まって部活みたいに体を動かすくらいだ。

ジャンプ漫画によくある実は先祖が凄い血筋でした、というのも一切無い。

それどころか、彼らは普通のバトル漫画であれば存在する戦う動機―――”使命感”や”復讐心”、”正義感”といったものすら、無い。

気付いたら謎のマンションの一室に集められ、訳も分からぬまま正体不明の敵と戦わされているんだから”嫌々仕方なく戦っている”に過ぎない。

だから星人と相対するときはいつも心臓バクバクだ。

そして、これが他のバトル漫画とは決定的に異なる点なのだが、GANTZの登場人物たちはヤバいと思ったら躊躇なく隠れたり逃げたりする。

それも一度や二度じゃなく、作中では何度も何度も逃げ回っている。

仲間が傷ついてるから仕方なく撤退―――とかではない。主人公は戦う気満々だけど敵が強大すぎるから気絶させられて退却―――とかでもない。

ただ単純に己の無力さや敵のスケールに圧倒され逃げている場合がほとんどだ。

GANTZの世界ではいくら装備で身を固めていても、敵の強力な攻撃を食らえばスーツの耐久力を超え一瞬で絶命することもある。

だから、生き残るためなら恥も外見もかなぐり捨てて醜態を晒すことも厭わない、というのは実に人間らしい、リアルな姿といえる。

本作は序盤だけでなく終盤までずっとそんな調子だから、読者はページをめくるたびに本気でドキドキするし、勇気を振り絞って星人に立ち向かう登場人物たち(一般人)に心を揺さぶられ、同時に応援したくなる。

このように、GANTZにおいてはグロテスクなダメージ描写に加え、死の生々しさと、主要キャラクターたちの異形の化け物に対する反応が実にリアルで、読者を物語の世界にグイグイ引き込む。

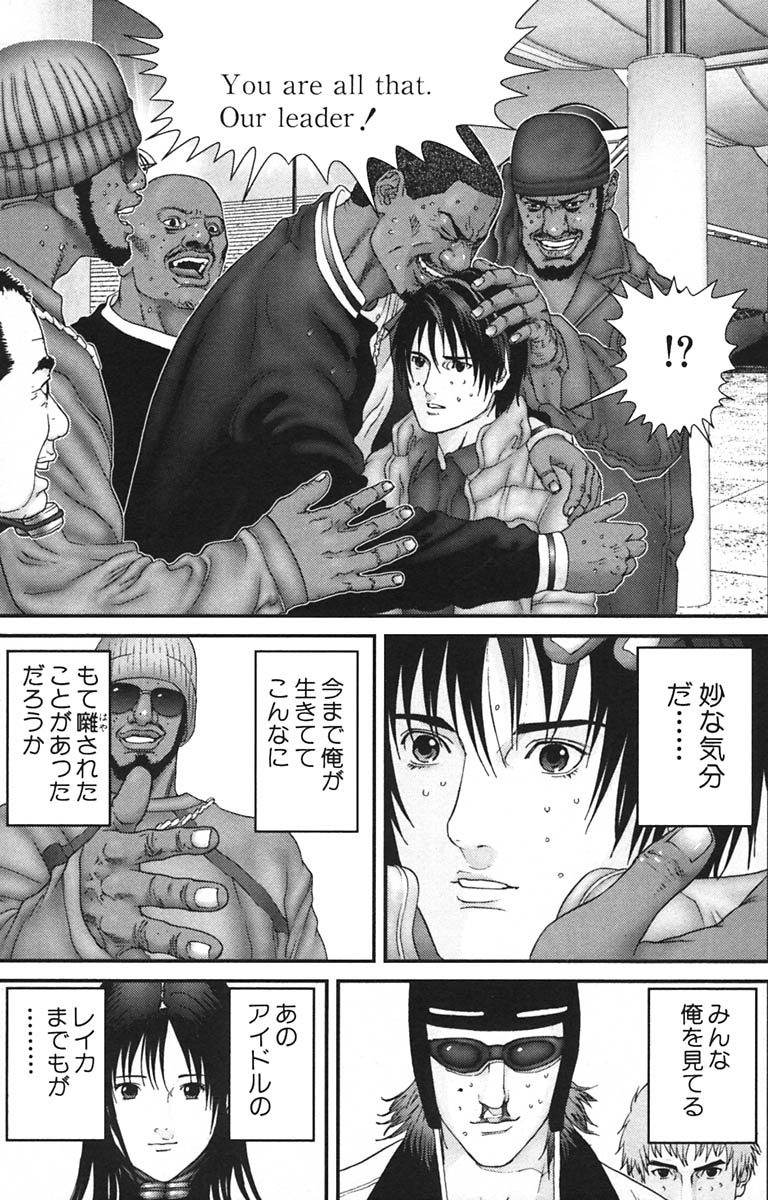

GANTZの魅力3.妙にリアルなDQN描写、暗い日常

『GANTZ』を読んでいて地味に心に残るのが、DQNたちの描写と暗くて閉塞感のある日常描写だ。

これがまた、「いやマジでこういう奴その辺にいそう……」と妙にリアルで、中高生なら誰もが一度は見たことあるような世界をエグるように描いてくる。

「漫画だから誇張してる」では済まない、やけにリアルなDQN像

まず、GANTZに登場する不良たちは、いわゆる「ステレオタイプな悪役」じゃない。

- やたらと群れてイキがる

- 気に入らない相手にはとりあえず暴力

- ねちっこく弱者をいたぶる

- 自分より強そうなやつにはヘコヘコする

──そんな、中途半端な弱さと暴力性を兼ね備えたリアルなDQN像が、めちゃくちゃ生々しく描かれている。

特に、集団で弱そうな相手を囲んでカツアゲとか、弱そうな奴には因縁ふっかけるとか、「あー、マジでいそう こういうの…」と、読者を嫌な気持ちにさせてくる。

そして何より、アウトロー漫画のように「悪(ワル)=カッコいい」という描き方をしていない。

GANTZのDQNたちは終始”嫌な奴”として、小物感、みっともなさ、セコさをしっかり描かれているからこそ、読んでいて胸がザラザラするほどリアルだ。

暗い底辺高の日常──未来のない閉塞感

本作におけるヤンキー・DQN描写で特筆すべきは主人公・玄野の相方である加藤の通う学校の空気感にある。

ページ数でいえばほんの僅かだが、一言で言えば「未来に希望がない学校」

- 生徒はヤンキー or 陰キャのどちらか

- 教師はいじめを見て見ぬフリ

- 喫煙は当たり前

- そこら中が落書きだらけ

そんな、努力しても報われない、何かを変えようとしてもバカを見るだけ、といった諦めの空気感が少ないページながらも、やけにリアルに描かれている。

この、「何も起きず1日が終われば最高」みたいな感覚は、リアルな底辺高校を知っている人間なら、誰もが一度は味わったことがあるんじゃないだろうか。

GANTZにおけるDQNが妙に生々しい理由

なぜここまで底辺っぽい雰囲気、妙に生々しいDQNをリアルに描けるのか?

おそらくそれは作者・奥浩哉が、学生時代はそういう環境で過ごしてきたから―――ではないだろうか。

本作における女性キャラの心理描写は正直厳しいものがあるが、調子に乗ったDQNの描写となると筆が乗って急に躍動感あふれ出すのも、これを裏付ける材料といえるだろう。

また、描かれるDQNにはやたらゲイと思わしき者が多く、作者がどういう学生時代を送ってきたか何となく察せられてしまう。

だから読者は、「こういうやつ現実にいそう……!」と、どこか共感を覚えてしまう。

そして、その底辺描写リアルであればあるほど、夜になると昼間とは一転、非日常へ飛び込みそこで大活躍する主人公たちにカタルシスを覚える。

これこそが、GANTZが思春期の男子に突き刺さる理由の一つといえる。

多感な時期の男子が無意識に感じている「現実への苛立ち」をDQNを通じてエグいくらいリアルに描くからこそ、GANTZはただのSFアクション漫画に留まらず、読者の鬱屈したリアルと地続きの物語として、心に突き刺さる。

GANTZの魅力4.死がすぐ隣にある、圧倒的な恐怖

GANTZの戦闘シーンにおける魅力は、カッコいアクションシーンや困難の先に敵を倒す興奮だけじゃない”次の瞬間、死ぬかもしれない”という、圧倒的な緊張感にある。

ページをめくるたび、息を呑む。キャラクターたちと一緒に心臓がバクバクする。この緊張感こそが、GANTZという作品を、唯一無二のものにしている。

いま隣にいる仲間が次の瞬間には死ぬ リアルな恐怖

GANTZでは、キャラの死が本当にリアルだ。

強そう・物語のカギを握ってそうなキャラだからといって守られる保証なんて一切ない。時として主要キャラですら、あっさり無慈悲に、理不尽に散っていく。

例えば──「よし、こいつが新しい仲間だな!」「明らかに強そうな見た目だから頼りになりそう!」と思った新キャラが、次の週には絶命したりする。

しかも、その死があまりにあっけない。「え? こんな簡単に終わるの?」と読者も混乱するレベル。

この容赦の無さがミッション中はずっと続き、読者を緊張させ続ける。

敵が強いとか、ヤバいとかだけじゃない。「この空気の中で、どうやって生き延びるのか」を、読んでる側も本気で考えさせられる。

星人の意味不明・理解不能な不気味さが生み出す恐怖

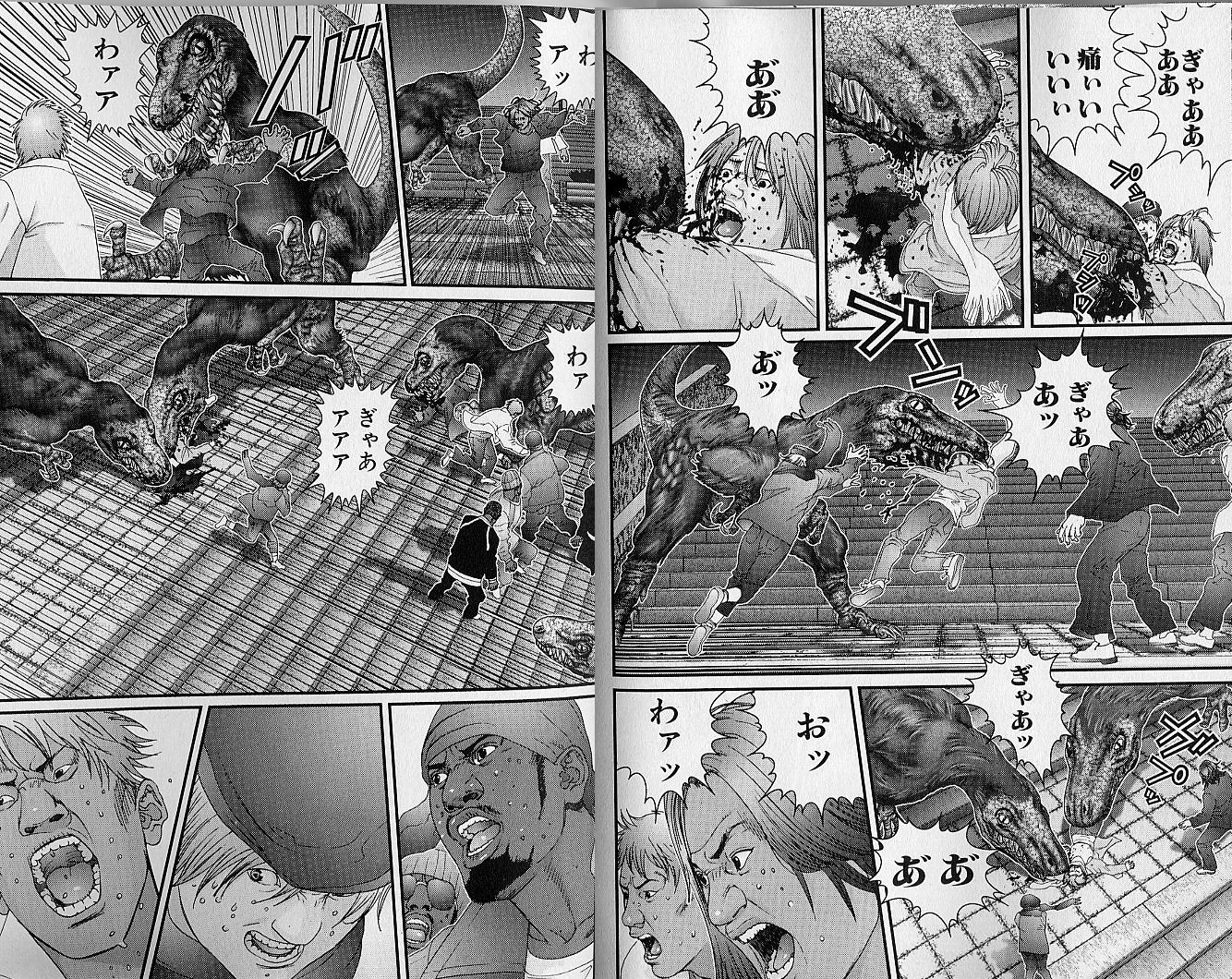

GANTZの敵、通称”星人”たちは色々なタイプがおり、ビジュアルも攻撃方法もバラバラだ。

人間っぽい見た目のもいれば、ふざけてるとしか思えない外観のもの、一目で異形のクリーチャーと分かるものまで様々だ。

しかも、厄介なことに戦ってみるまで、どういう能力を持っていてどんな攻撃を仕掛けてくるか分からない。

星人は大体が見た目は間抜けなのに一瞬で人を殺せるような殺傷力を持っている。

酸性の液を飛ばしてくる敵、触れた瞬間に即死させる敵、超巨大でビルすら破壊する敵、倒しても倒しても復活し続ける敵など、攻撃方法も毎回違う。

( )

つまり──「いつ何が、どこからどういう攻撃を仕掛けてくるか分からない」という極限の緊張状態の中で、キャラクターたちは異形の化け物たちと戦わなければならない。

ミッションのたびに毎回変わる正体不明の化け物と戦わなければならないという理不尽すぎる現実。

まさに”未知”そのものが恐怖になっているのだ。

一歩間違えたら”即死”の現実

GANTZにおける戦闘は、バトル漫画にありがちなピンチになったけど、なんだかんだあって助かるみたいなご都合展開がほぼない。

たとえ装備を身に纏っても油断すれば即死。スーツの耐久値だって無限じゃない。殴られ続ければ普通に壊れるし、スーツが壊れたらあとは生身の人間と変わらない。

そうなればたった一撃で腕がもげたり、胴体が吹っ飛んだりする。しかもそれが本当に一瞬で、別れの言葉すらかける間もなく絶命する。

ここで主人公の内に秘めた力が覚醒して逆転!とか、敵の体がオーバーフローして攻撃中止、みたいな甘い展開はない。

一瞬の判断ミス、タイミングのズレ、それだけで命が終わる世界。この冷酷な現実感が、読者に「次は誰が死ぬのか」「生き残れるのか」という恐怖を植えつける。

死にたくない生きて帰りたいリアルな心理描写

GANTZのキャラたちは、戦闘中ずっと呼吸が浅く緊張状態でいる。あくまで素人の一般人なのでビビるし、泣くし、絶望もする。

でも、そんな中でも必死で生き残ろうとする。

( )

この描写がやけにリアルすぎるから、読者ついついも感情移入してしまう。「自分だったらどうする?逃げる?戦う?隠れる?」 そう無意識に自問自答しながら、物語を追いかけることになる。

読んでるだけで、心拍数が上がる。これが、GANTZの「手に汗握る緊張感」の正体といえる。

この「極限の生存バトル」が、読み手をGANTZの世界へ飲み込んでいく。

「この世界に放り込まれたら、自分は生き残れるか?」そんな妄想をせずにはいられない、狂気と興奮が同居する世界。

漫画を読んで他人事じゃないように心臓がバクバクする体験、それがGANTZには確かにある。

GANTZの魅力5.先が読めない、謎が謎を呼ぶ展開

記事冒頭のあらすじからも分かるように、とにかく『GANTZ』は謎が多い。

物語の終盤の終盤になるまですべてが明らかにはならない。新しい事実が分かるたびに、さらに別の謎が生まれ読者は来週が待ち遠しくなる。

この「謎のスパイラル」にハマったら最後、もう抜け出せない。

そもそも「GANTZって何?」から始まる異常な世界観

なぜ死んだはずの人間がマンションの一室に集められたのか?誰がこの黒い球体GANTZを作ったのか?星人とは何者なのか?

すべてが謎のまま物語が始まる。

しかも、黒い球体・GANTZは主人公たちにまともな説明すらしない。

「ミッション開始、星人を倒してください」

( )

基本的にそれだけだ。

失敗すれば―――死ぬ。それにも関わらず、なぜこんな無茶苦茶なことをやらされているのか、説明は一切ない。

読者も、キャラたちと同じ状態で、「え、なにこれ? どういうこと?」と頭を抱えながら読み進めることになる。

この「何も分からないまま死がすぐ隣にある世界に放り込まれる恐怖」が、GANTZの世界観を異様なものにしている。

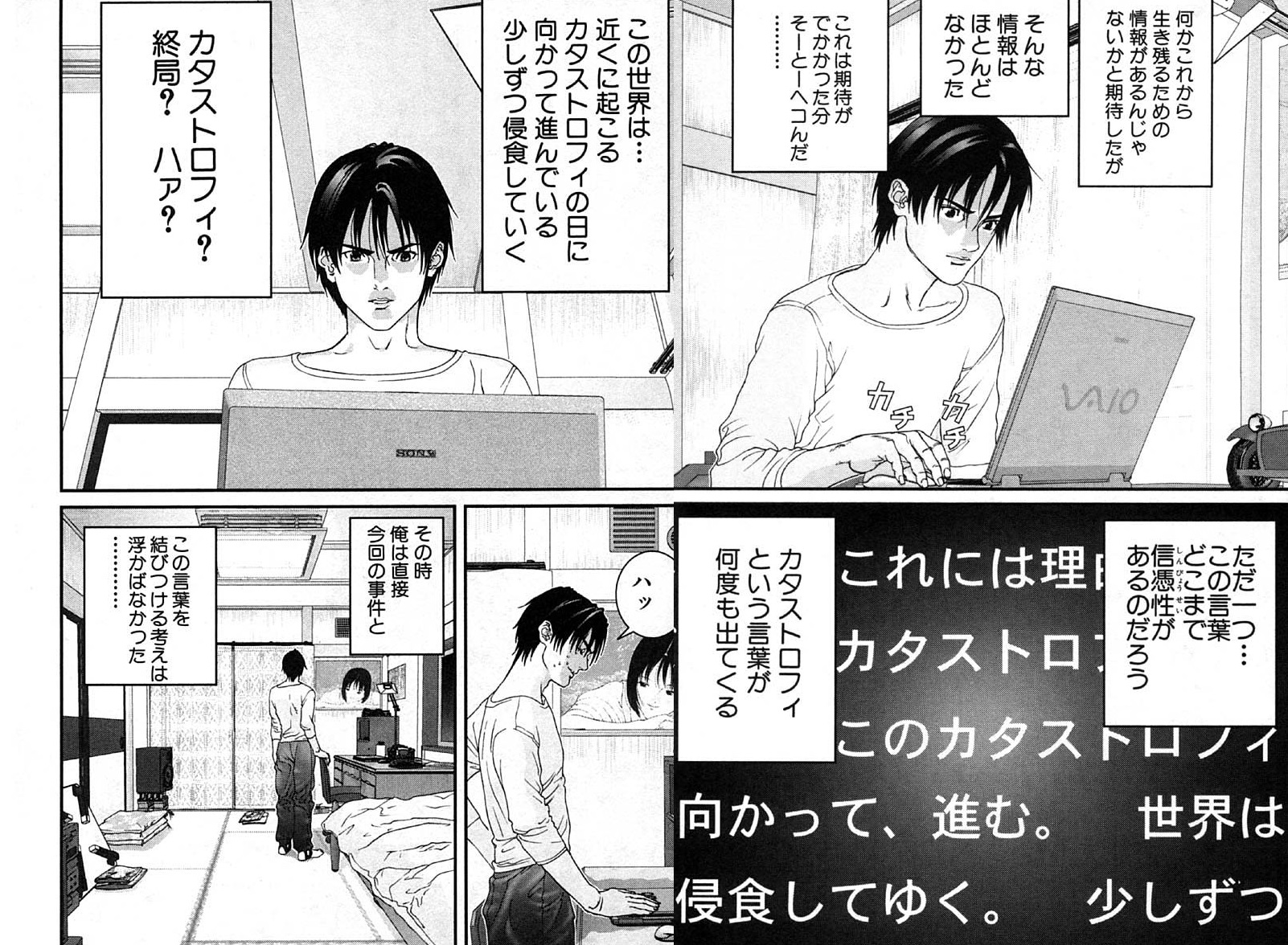

新しい要素が出るたびに、さらに深まる謎

GANTZでは、ゾンビ映画のように最初はゾンビに怖がっていたキャラクターたちが物語が進むにつれてゾンビにも慣れていき、次第にゾンビがただの障害物でしかなくなる、ということが作中通してほとんど無い。

毎回違う展開 落ち着く暇がないのだ。

ネタバレにもなるが、たとえば──

- 星人を倒して終わりだと思ったら同じのが複数体いた

- 諸事情により装備品なしでミッションが始まってしまう

- ミッションとは関係ない、昼の日常生活に星人が侵食してきた

- 今までの星人とは違う第三勢力の登場

- ミッションが終わったと思ったら連続して次のミッションが始まる

理解できたと思った瞬間、必ず裏切られる。そして、次から次へと、「じゃあ、あれは何だったんだ?」「この先どうなるんだ?」という新たな疑問が生まれる。

この「謎を解きたい欲求」と「わからなさの不安」を同時に刺激してくるから、読者は読み進める手を止められない。

世界観がどんどん「予想外」に広がる

最初は小規模な、それこそ夜の住宅街で戦うデスゲームのように始まった本作だが、物語が進むにつれ、スケールがとんでもないことになっていく。

最初に思っていた「小さなデスゲーム」が、巻数を重ねるごとに地球規模どころか宇宙規模へと膨れ上がる。

でも、その「広がった先」に何があるかは、読者にもキャラクターにも見えない。

だからこそ、最終巻の最終話まで「この物語はどこに着地するんだ……!」と、ページをめくる手が止まらない。

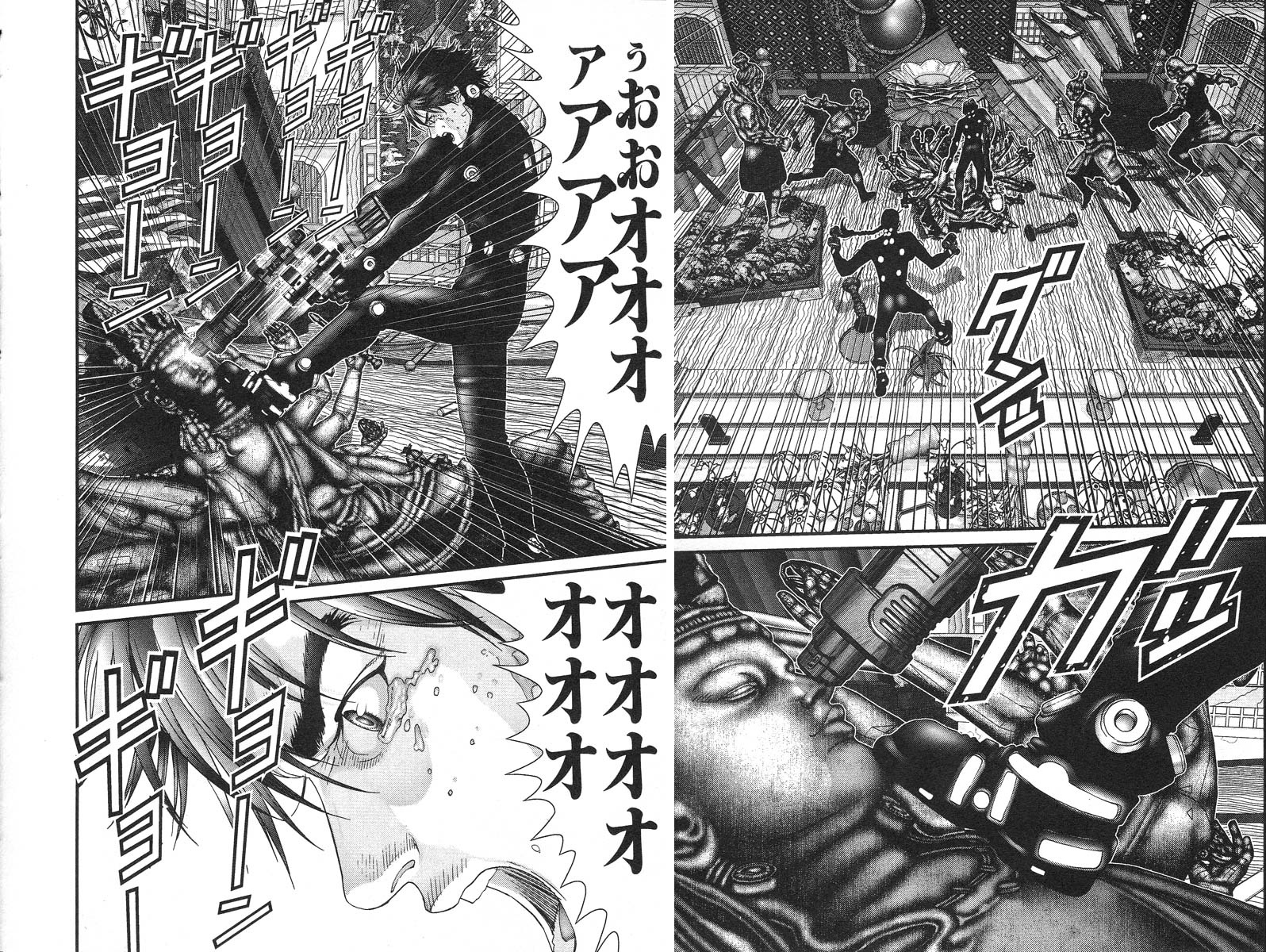

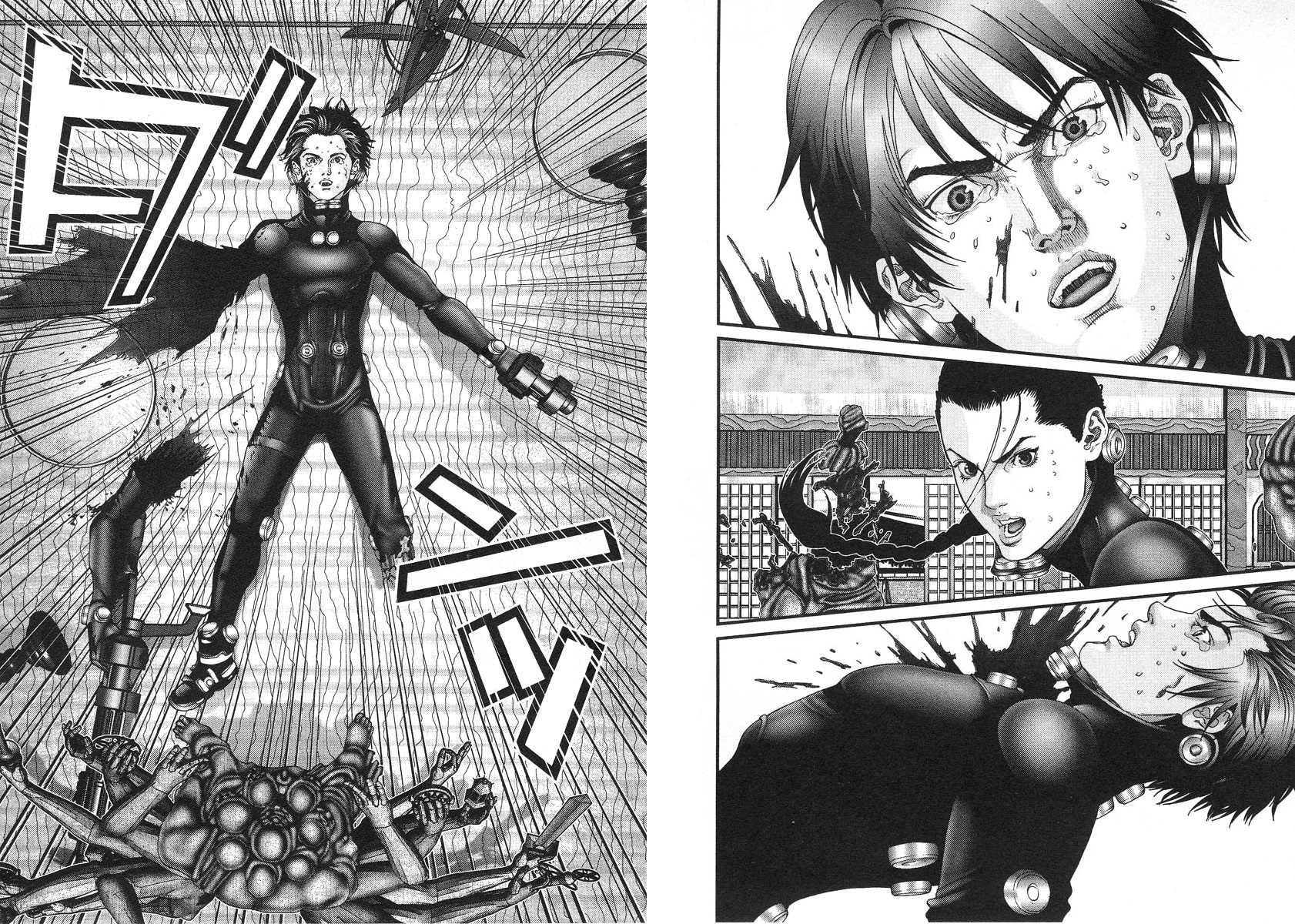

GANTZの魅力6.圧倒的画力が生み出す迫力

『GANTZ』の魅力を語るうえで、絶対に外せないのが、作者・奥浩哉の「尋常じゃない画力」だ。

これはただ絵が上手いとか、線が綺麗とか、そういうレベルの話じゃない。絵そのものが感情を殴りつけてくるレベルで凄まじい。

特に物語終盤は「これ、漫画でやるレベルか……?」と疑いたくなるほど、2ページ見開きをふんだんに使い圧倒的な迫力ある世界を描いている。

動揺、緊張、焦り、焦燥──すべてが異常にリアル

基本的にGANTZにおけるキャラクターたちの細かな心理描写や心の機微は他の漫画と比べると劣っていると言わざるを得ない。

しかし、こと緊張、焦り、動揺、怒り、焦燥といったネガティブな感情については本作は一級品だ。

普通の漫画なら、感情表現は大げさな表情やセリフ分かりやすく伝えることが多いが、GANTZでは逆。微妙な眉の動き、汗のにじみ、開いた瞳孔、言葉にならない嗚咽などで緊張や恐怖を表現する。

震える手、焦点の合わない目、血の気が引いた表情、そういった細かいリアルさが、キャラたちの「生々しい恐怖」をダイレクトに伝えてくる。

そこにアクションシーンが加わることで、読んでいて本当に「今、目の前で戦っている」と錯覚するくらい、リアルな話が展開される。

ド迫力の戦闘シーン

GANTZの戦闘シーンは、ただのアクション漫画とは次元が違う。

殺陣ひとつとっても、見やすい視線誘導や圧倒的なスピード感から、ワンミス即死の恐怖が迫力を持ってに伝わってくる。

また、「Xガン」や「Hガン」といったオリジナル武器は、上でも書いたようにデザインもさることながら撃ったときの描写も圧巻。

Xガンで撃たれた敵が内部から破裂する瞬間、パーツ単位で肉片が飛び散り、骨がバラバラに砕ける。Hガンで撃った場所はものすごい重力がかかり、そこにいた者を一瞬で圧殺する。

( )

その過程を一切ごまかさず、細部まで描き切るから、読んでいて「うわ、痛そう…エグい!」と本気で引き込まれる。

しかも、ただグロいだけじゃない。「グロいからこそ、本当に死と隣り合わせなんだ」というリアルな恐怖を読者に叩きつけてくる。

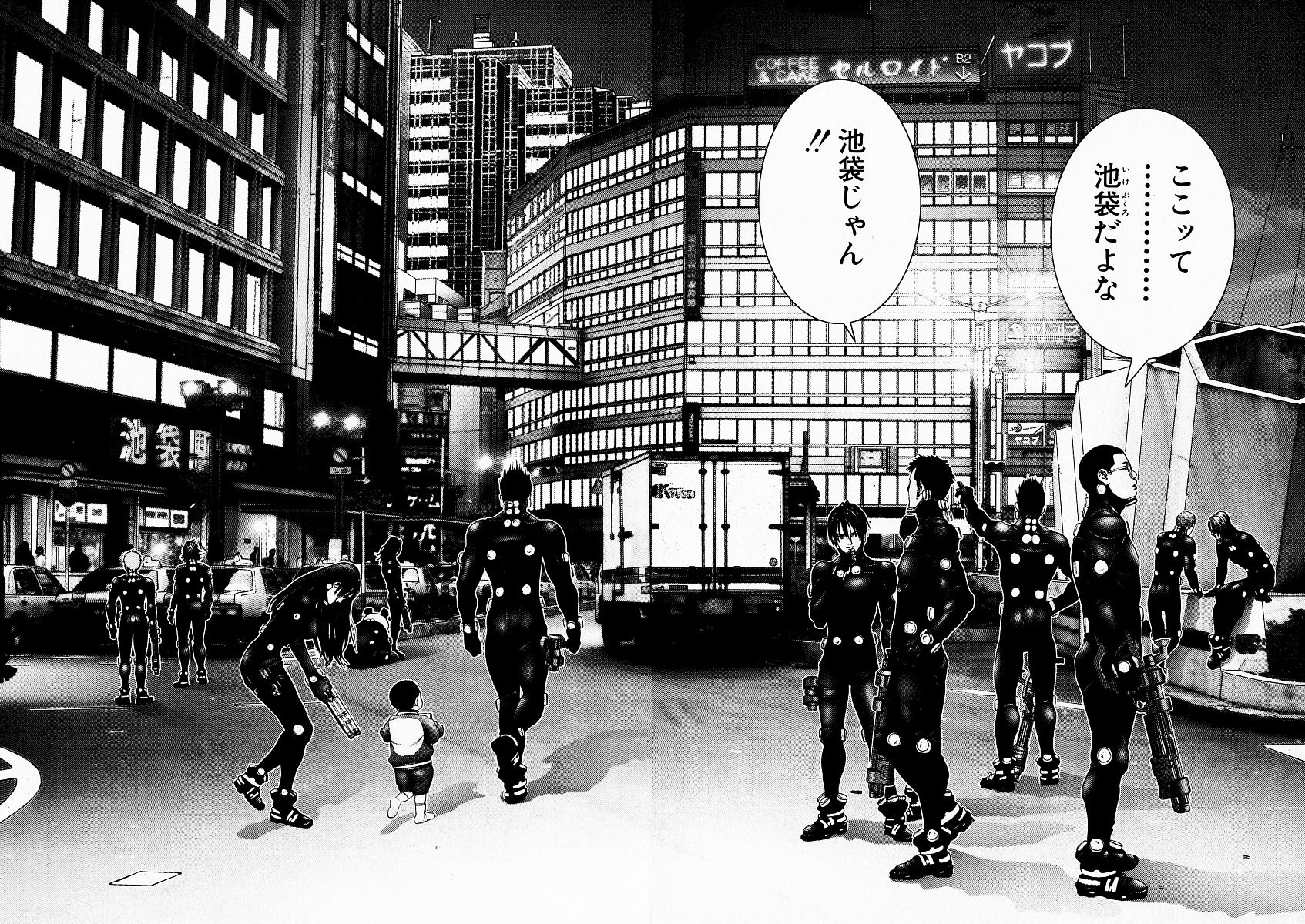

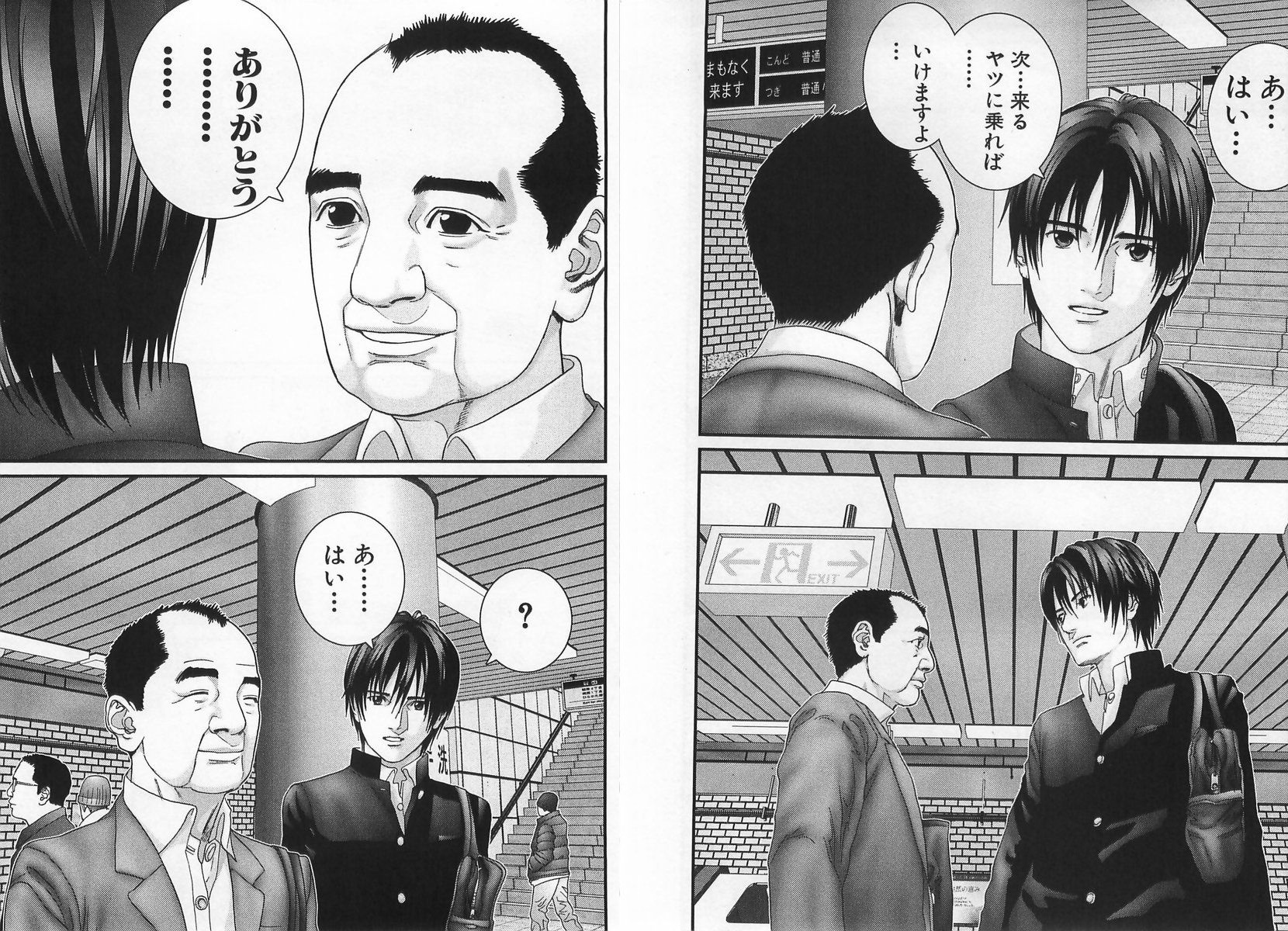

ロケーションの圧倒的リアリティ

GANTZは作画にCGを多用しているが、だからといって背景にも妥協がない。

普通の街並み、ビル群、地下鉄のホーム、学校の廊下──どれも現実世界をそのまま漫画に持ち込んだようなリアルさで描かれている。

しかも、ただ背景を描いているわけじゃない。

新宿にせよ池袋にせよ幕張にせよ、建物のひび割れ、アスファルトの濡れた光、蛍光灯のわずかなチラつき・・・そんな「空気感」までもしっかり絵の中に閉じ込めている。

( )

だから、戦闘シーンでも読者はその”実在する場所”で実際に戦いが起きているかのような錯覚を受け、「本当にこの世界で爆発が起きている」「人が吹っ飛んでいる」という迫力があるのだ。

背景がただの「舞台」ではなく、「生きている世界」になっているのだ。

映画的な演出、緩急ついた戦闘シーン

GANTZでは、戦闘中にまるで映画を見ているような、スローモーション的な演出がしばしば入る。

こういう「ほんの一瞬」を、時間を引き伸ばすように、止めて描く。

これによって、読者もその一瞬に完全に引き込まれる。息を止めて手に汗握りながら、「次の瞬間、どうなる……!?」とページをめくることになる。

この手の演出はバレットタイムやスピードランピングと呼ばれ映画の世界ではよく見られる手法だが、本作はそれをうまく漫画内に落とし込んでいる。

この演出は単なるカッコよさじゃない、緊張感を爆発させるための「呼吸」にもなっている。

このようにGANTZの画力は、単なる「上手さ」ではない。リアルを超えて、読者の心拍数を操作するレベルに達している。

- 人物の細部まで作り込まれたリアルさ

- 戦闘シーンの肉体的な衝撃

- 背景が生きている空間演出

- 一瞬を切り取る映画的な演出

これらすべてが合わさり、GANTZの世界はページの中で「生きて」いる。ただ読むだけで、圧倒的な迫力が読者の五感に突き刺さってくる。

GANTZの魅力7.読者の胸を打つ 主人公、玄野の成長

GANTZという作品は言ってしまえば、現実ではうだつのあがらない主人公が特別な力を手に入れ、ここではない別の世界で活躍して周囲の信頼を得ていく話ともいえる。

これは昨今流行りの「なろう系」と同じ構造である。

しかしなろう系と決定的に違うのは主人公・玄野が挫折や別れ、失恋などを経験し、決意、努力を超えた先に人間的に成長しているという点だ。

これが何の苦労もせずラクして結果だけを得る昨今流行りのなろう系とは一線を画す。

玄野は大した理由なく都合よく最強になるわけでもなければ、なぜか突然モテモテになってハーレムを形成するわけでもない。

斜に構えて世の中を冷めた目で見ていた主人公が、GANTZでのミッションを通じて自分を奮い立たせ困難に立ち向かい、障害を乗り越え人人間的にも成長していく。

1巻冒頭シーン

その過程を丁寧に見せられれば読者は嫌でも共感し、応援したくなるだろう。

SFアクションの決定版 GANTZまとめ

だいぶ長くなってしまったが、以上がGANTZという漫画だ

容赦ないエロ・グロ描写から少年誌には絶対掲載できない本作だが、これは裏を返せば少年誌によくある安っぽい展開にうんざりしてちょっぴり背伸びしたい年頃の男子にはうってつけの漫画ともいえる

それでいて抑えるべきところはきちんと抑えた王道エンタメ作品として仕上がっているので、連載終了から既に10年以上経った今でも古臭さは全く感じず十分楽しめる内容となっている。

このレビューを通じてGANTZという作品の魅力が一人でも多くの人に伝われば幸いだ。

コメント